前回(「白色申告に関する誤解~現金主義と収支内訳書」)に続いて、白色申告に関する誤解をとり上げます。

1.白色申告は損益通算できない?

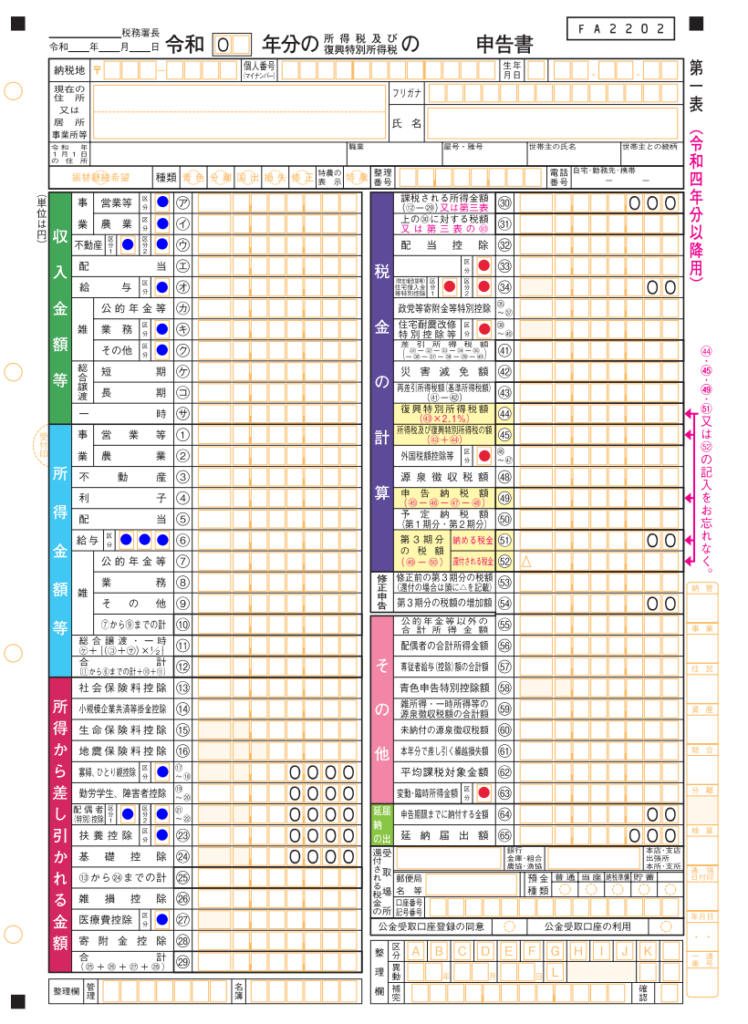

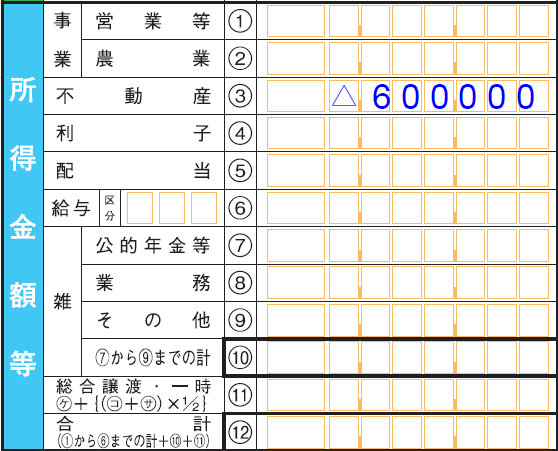

不動産所得、事業所得、山林所得及び譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の順序(第一次通算、第二次通算、第三次通算)で他の所得の金額から控除することができます。

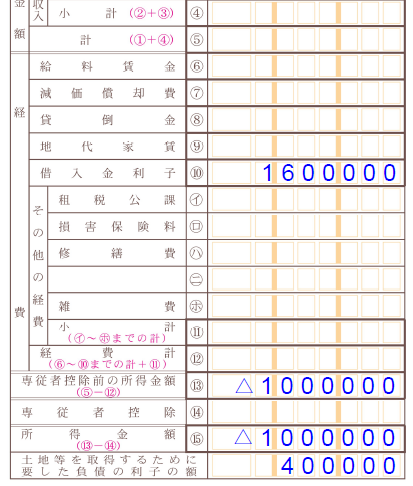

例えば、不動産外交員など事業所得と給与所得がある人で、事業所得の損失が200万円で給与所得が60万円の場合は、給与所得は0となり、140万円の損失が残ります(60万円-200万円=△140万円)。

このように、他の黒字の所得金額から損失の金額を差し引くことを、損益通算といいます。

この損益通算は、その対象となる損失の金額や損益通算の順序などが厳密に決められていますが、青色申告だけに適用する旨の規定はありません。したがって、白色申告の場合でも、損益通算はできます。

2.白色申告は損失の繰越控除ができない?

青色申告の場合は、損失の生じた年の翌年から3年間にわたってその損失を繰越控除できます。

先の例でいえば、損益通算して生じた140万円の損失を翌年の所得から控除することができ、それでも控除しきれない損失の金額がある場合は翌々年、翌々翌年の所得から控除することができます。

では、白色申告の場合は、損失の繰越控除ができないのでしょうか?

この答えを出すためには、繰越控除できる損失には次の2種類があることを理解する必要があります。

(1) 純損失の繰越控除

純損失の金額とは、事業所得、不動産所得、総合譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失のうち、損益通算しても控除しきれない損失の金額をいいます。先の例で生じた140万円の損失は純損失です。

青色申告の場合は、この純損失の金額のすべてを、純損失の生じた年の翌年から3年間の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除することができます。

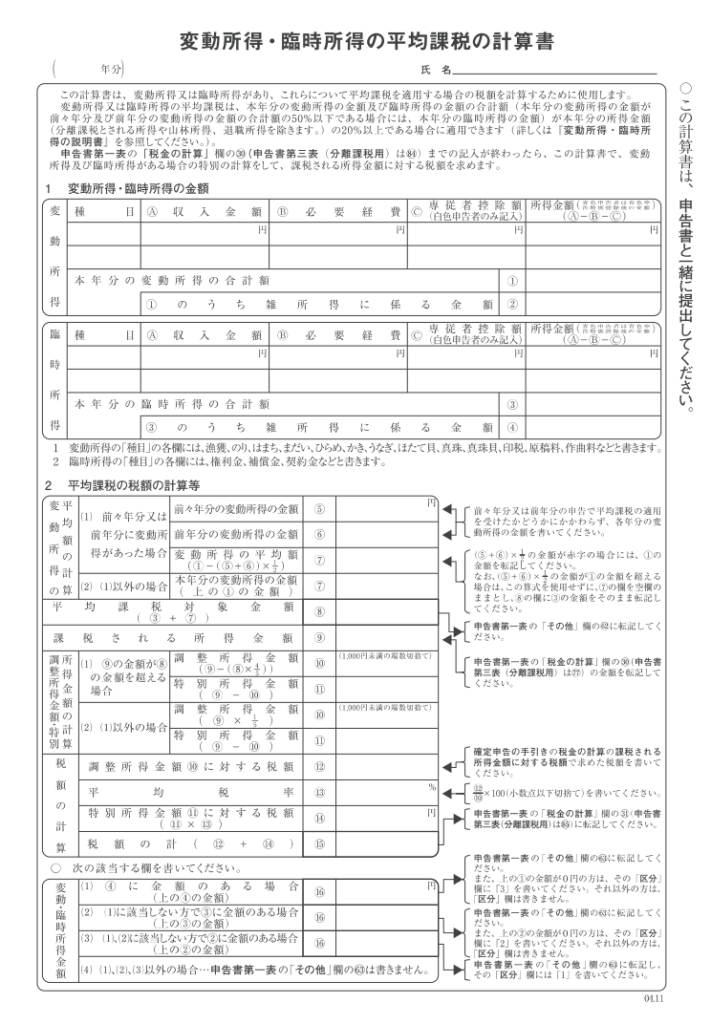

しかし、白色申告の場合は、純損失の金額のうち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失の金額に限り控除することができます。先の例で生じた140万円の純損失は、繰越控除できません。

(2) 雑損失の繰越控除

雑損控除の額がその年分の所得金額から控除できなかった場合、その控除不足額を雑損失の生じた年分の翌年以後3年間の総所得金額、分離短期(長期)譲渡所得の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、又は退職所得金額から控除することができます。

この雑損失の金額については、青色申告の場合も白色申告の場合も、そのすべてを控除することができます。

したがって、白色申告は雑損失の金額についてはすべて繰越控除できるが、純損失の金額については変動所得の損失と被災事業用資産の損失の金額しか繰越控除ができないということになります。

3.青色申告の承認後は白色申告できない?

青色申告の特典を受けるためには、税務署に青色申告承認申請書を期限までに提出しなければなりません。

では、青色申告の承認を受けた後でも、白色申告はできるのでしょうか?

青色申告については、所得税法143条に次のように規定されています。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

いわゆる「できる」規定ですので、青色申告の承認を受けたとしても青色申告が強制されるものではありません。

つまり、青色申告の承認後であっても白色申告をすることができます。