所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

※ 所得拡大促進税制については、2023(令和5)年3月31日の期限到来前に2022(令和4)年度改正が行われたため 、2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年3月31日 までの間に開始する事業年度(個人事業主の場合は2022(令和4)年 )について適用されることとなりました。

1.現行制度の概要

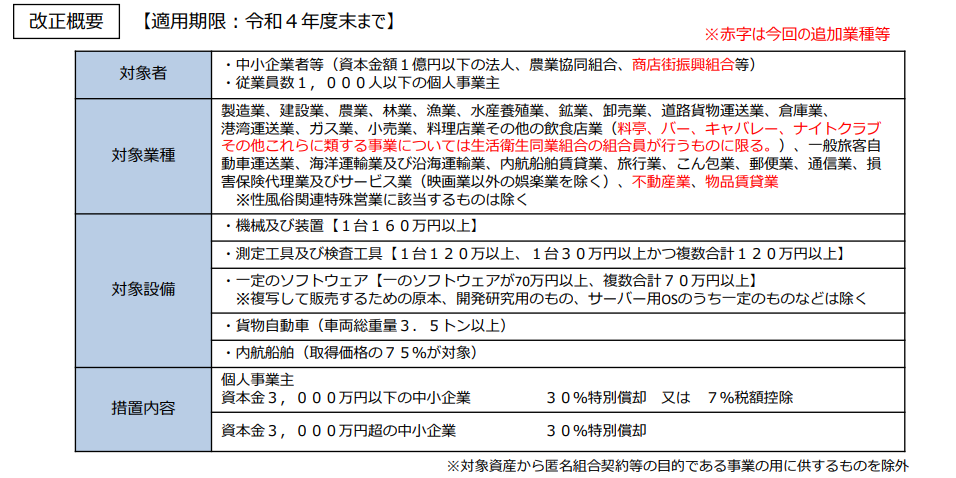

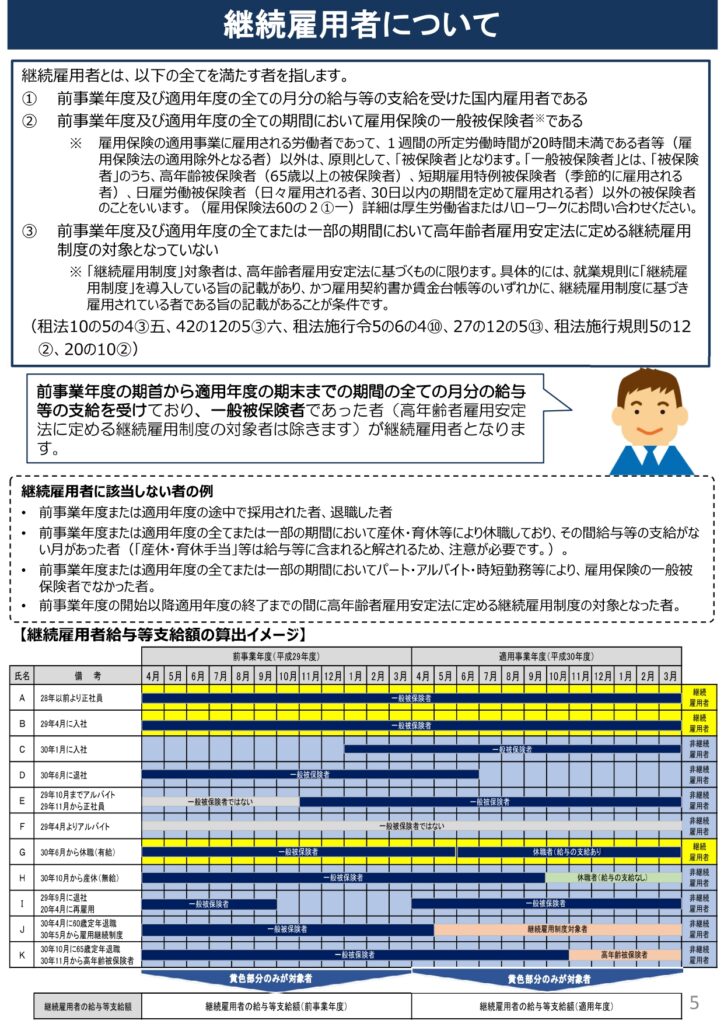

中小企業者等※1 で青色申告書を提出するものが、2018(平成30)年4月1日から2021(令和3)年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、2019(令和元)年から2021(令和3)年までの各年)において国内雇用者※2 に対して給与等※3 を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の継続雇用者給与等支給額※4 から継続雇用者比較給与等支給額※5 を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるとき(その中小企業者等の雇用者給与等支給額※6 が比較雇用者給与等支給額※7 以下である場合を除く)は、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%※8 (下記(1)(2)の要件を満たす場合は25%)相当額の特別税額控除ができることとされています。※9 の額から中小企業比較教育訓練費※10 の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費に対する割合が10%以上であること

※1 中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものをいいます。租税特別措置法上の『中小企業者』の定義とその判定時期 」をご参照ください)

出所:経済産業省「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック-平成30年4月1日以降開始の事業年度用-(個人事業主は令和元年分以降用)」 ※5 継続雇用者比較給与等支給額とは、継続雇用者に対する前事業年度の給与等の金額として一定の金額をいいます。

2.令和3年度改正の内容

所得拡大促進税制について次の見直しが行われた上、その適用期限が2年延長され、2021(令和3)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、2022(令和4)年から2023(令和5)年までの各年)について適用されます。2023(令和5)年3月31日の期限到来前に2022(令和4)年度改正が行われたため 、2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年3月31日 までの間に開始する事業年度(個人事業主の場合は2022(令和4)年 )について適用されることとなりました。※ (上記1.※6参照)について、その範囲が明確化されるとともに、次の見直しが行われました。

ロ.イ以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ定められている給与等の支給額をいいます)を基礎として定められているもの

該当する補助金等の例

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金(早期雇い入れコース)、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

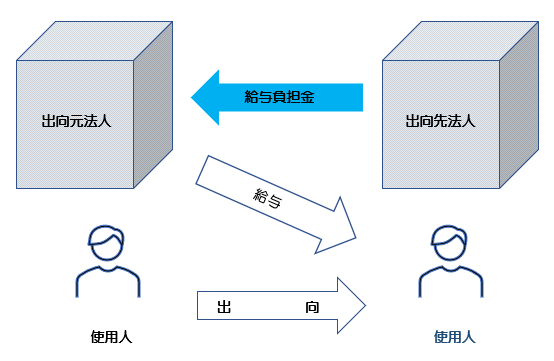

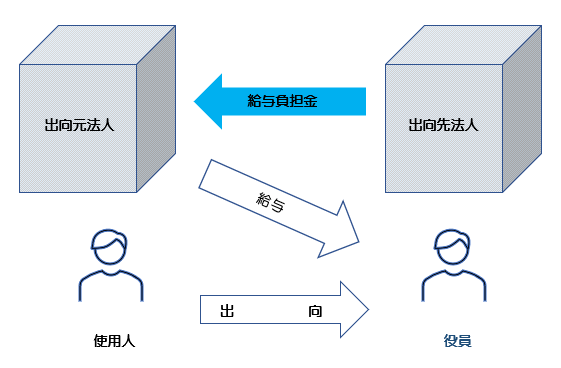

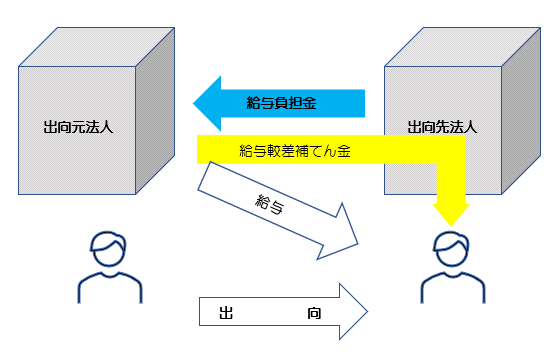

ハ.イ及びロ以外の補助金等の交付額で、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」といいます)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいいます)が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいいます)から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額出向先法人が支出する給与負担金の取扱い 」をご参照ください)