中小企業向け賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等(下記2(3)参照)が、前年度より給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

1.令和6年度税制改正の概要

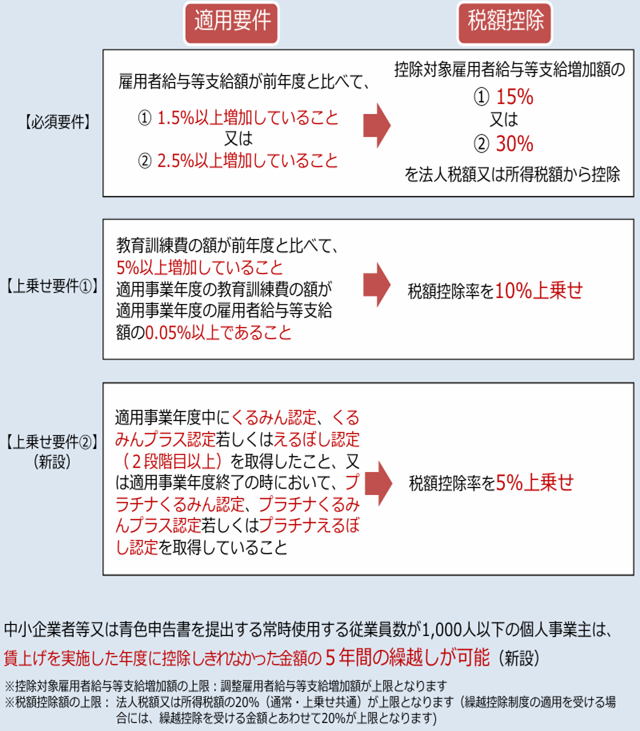

2024(令和6)年税制改正では、賃上げ促進税制の強化がはかられ、これまでの大企業向けと中小企業向けの2制度から、新たに中堅企業向けの制度が新設され、 中小企業向けの措置については、5年間の繰越税額控除制度が新設され、教育訓練費の増加があった場合の税額控除率10%の上乗せ措置に対する要件なども見直されています。 プラチナくるみん認定を受けている場合などは、さらに税額控除率を5%上乗せできる要件が新設されています。

出所:中小企業庁ホームページ 2.中小企業向け賃上げ促進税制の内容

2024(令和6)年度税制改正による中小企業向け賃上げ促進税制の内容は、次のとおりです。

(1) 制度概要

中小企業者等で青色申告書を提出するものが、国内雇用者 ※1 に対して給与等 ※2 を支給する場合において、一定の要件(必須要件)を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の15%又は30%(上乗せ要件をすべて満たす場合は最大で45%)の税額控除を適用できます。使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれません。 通勤手当等についても、原則的には本制度における「給与等」に含まれることになります。 通勤手当等の額を含めずに計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をすることも認められます。

(2) 適用期間

2024(令和6)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始 する各事業年度(個人事業主は2025(令和7)年から2027(令和9)年の各年が対象)

(3) 適用対象者

適用対象となる中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち、以下の①~③に該当するものを指します。※3 から2分の1以上の出資を受ける法人※3 から3分の2以上の出資を受ける法人

(4) 適用要件

必須要件(税額控除率15%又は30%)と上乗せ要件(税額控除率10%)は、次のとおりです(上乗せ要件については、くるみん認定の取得は省略します)。

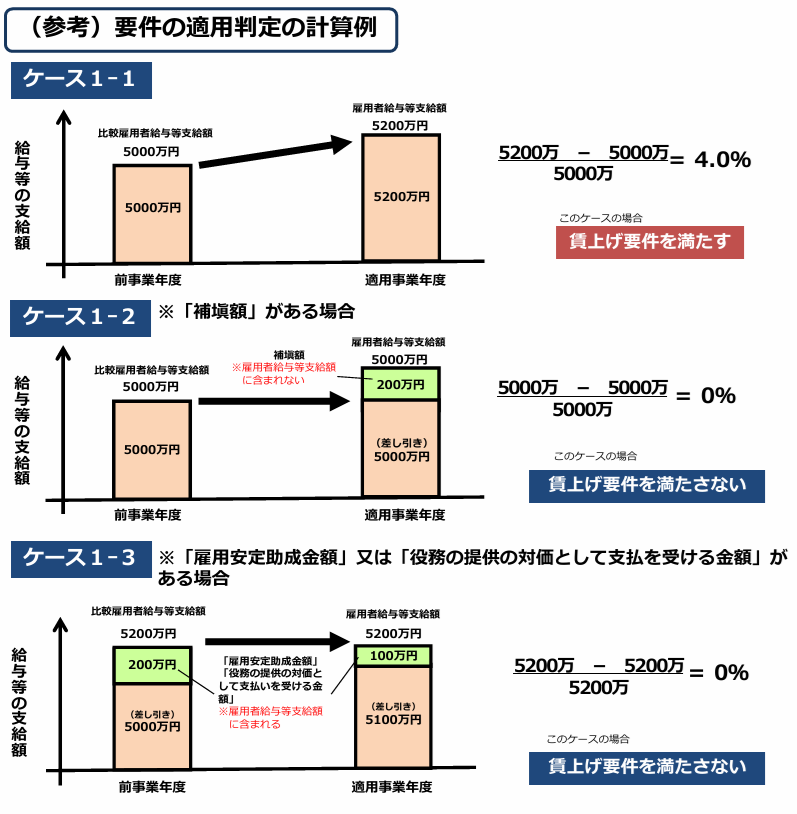

雇用者給与等支給額(適用年度)- 比較雇用者給与等支給額(前事業年度)/比較雇用者給与等支給額(前事業年度) ≧1.5%

雇用者給与等支給額 ※4 及び比較雇用者給与等支給額 ※5 に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額 ※6 を除きます)がある場合には、当該金額を控除して要件の適用判定を行います。国内雇用者に対する給与等 の支給額をいいます。

出所:中小企業庁ホームページ ② 必須要件2(必須要件1の税額控除率15%+15%=30%)

雇用者給与等支給額(適用年度)- 比較雇用者給与等支給額(前事業年度)/比較雇用者給与等支給額(前事業年度) ≧2.5%

雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます)がある場合には、当該金額を控除して要件の適用判定を行います。5% かつ、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること

教育訓練費の額(適用年度)- 比較教育訓練費の額(前事業年度)/比較教育訓練費の額(前事業年度) ≧5% かつ 教育訓練費の額(適用年度)/雇用者給与等支給額(適用年度)≧0.05%

教育訓練費とは、所得の金額の計算上損金の額に算入される、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。以下の者は国内雇用者ではないため対象外となります。

(5) 税額控除額

① 必須要件1(税額控除率15%)を満たす場合税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

税額控除額 = 控除対象雇用者給与等支給増加額 ×15%

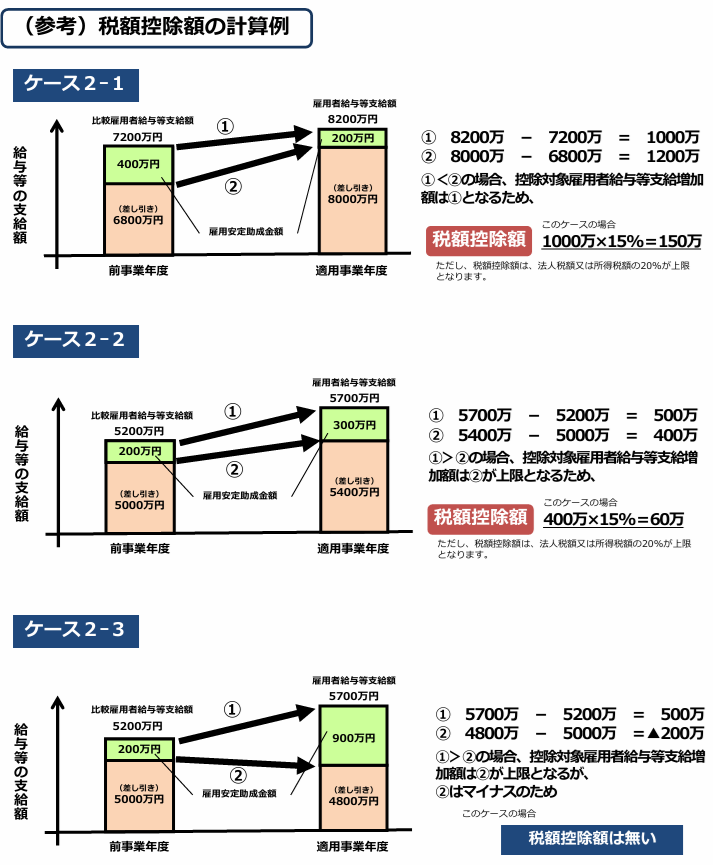

控除対象雇用者給与等支給増加額とは、適用年度の雇用者給与等支給額から前事業年度の比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額を上限とします。 調整雇用者給与等支給増加額とは、適用年度の雇用安定助成金額を控除した 雇用者給与等支給額から、前事業年度の雇用安定助成金額を控除した 比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。雇用安定助成金額を除きます )がある場合には、当該金額を控除して計算を行います。

出所:中小企業庁ホームページ ② 必須要件2(税額控除率15%)を満たす場合税額控除率は30% となります(必須要件1の15%+必須要件2の15%=30%)。下記③を併用する場合は、税額控除率は40% となります(必須要件1の15%+必須要件2の15%+上乗せ要件10%=40%)。税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。 税額控除率は25% となります(必須要件1の15%+上乗せ要件10%=25%)。上記②を併用する場合は、税額控除率は40% となります(必須要件1の15%+必須要件2の15%+上乗せ要件10%=40%)。税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

(6) 繰越税額控除制度

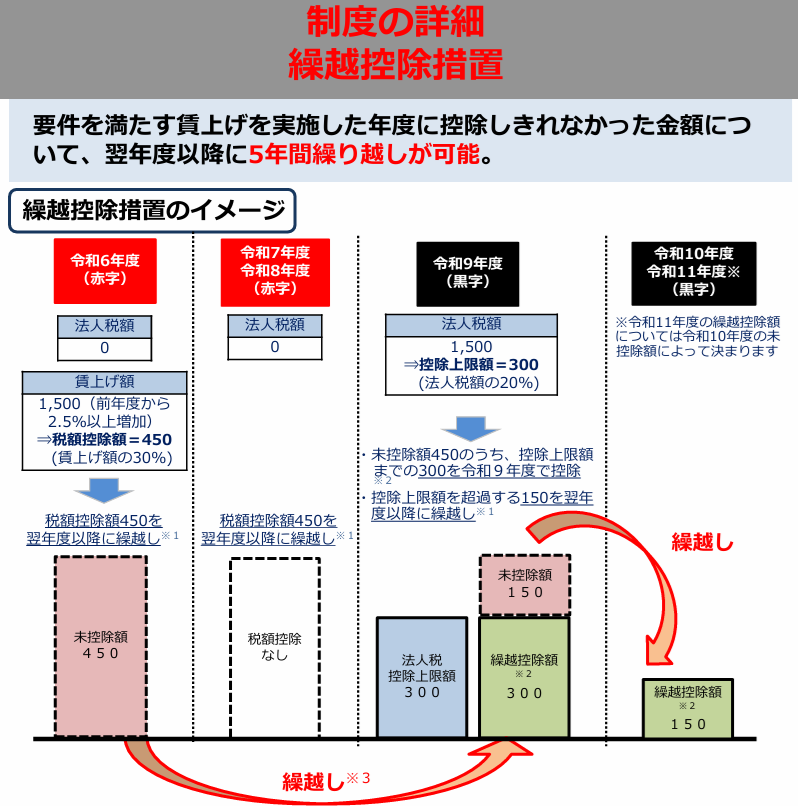

2024(令和6)年度税制改正で、中小企業者等が要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、翌年度以降に5年間の繰り越しが可能となりました。

出所:中小企業庁ホームページ ①及び② の対応が必要です。未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度 の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書 を添付して提出繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年度 の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載 するとともに、繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書 を添付して提出上記①の明細書が提出されていない場合、未控除額は繰り越されず、繰越税額控除制度を適用できません。 繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額より増加している場合に限り、適用可能です。 賃上げ促進税制における出向者の取扱い 」をご参照ください。賃上げ促進税制における1月未満の端数の取扱い 」をご参照ください。