1.税倍保険の事故例も・・・

法人税申告における電子申告(e-Tax) の利用状況は、2021(令和3)年度は87.9%となっており、電子申告は法人税申告における主流となっています。

かつては、申告期限最終日に決算書や別表等を税務署に配達記録(特定記録)で郵送するため、郵便局が閉まる前に奔走したりすることもありましたが、今はクリック一つで電子申告できますので便利になったといえます。

電子申告によって便利になった申告書等の提出ですが、注意しなければならないこともあります。

多くの帳票が電子申告に対応していますが、提出時期によっては電子申告に対応していない別表等もあります。

別表等を作成して電子申告を済ませたところ、作成した別表の中に電子申告未対応のものが含まれていてそれに気づかなかった場合は、その別表は提出したことになりません※。

最近の税務申告ソフトであれば、電子申告未対応の帳票が含まれている場合は、それを知らせるメッセージが表示されると思いますので、電子申告で提出できなかった帳票は「イメージデータ(PDF形式)送信」または「郵送」にて対応することになります。

※ 次のような事例が、株式会社日税連保険サービスの「税理士職業賠償責任保険事故事例」で紹介されています。

税理士は、法人税の申告において所得拡大促進税制の適用を受けるべく、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類である別表6(25)を作成し、その控除額を加味した法人税額の計算を行い電子申告したものであるが、当該別表が電子申告未対応であったことに気付かず提出を失念し、当該所得拡大促進税制の適用が受けられなくなったことから、過大納付となった税額について依頼法人から損害賠償請求を受けた。

2.法人税別表等のイメージデータ送信

国税庁では、法人税確定申告等について、e-Taxにより提出できない別表等(以下「リリース前別表」といいます)は、イメージデータ(PDF形式)による提出を可能としています。

ただし、「リリース前別表」とは、国税庁のe-Taxソフトが対応していないことを指しますので、仮に、利用している税務申告ソフトに対応していない別表等があるというだけでは、イメージデータ(PDF形式)での提出はできませんのでご注意ください。

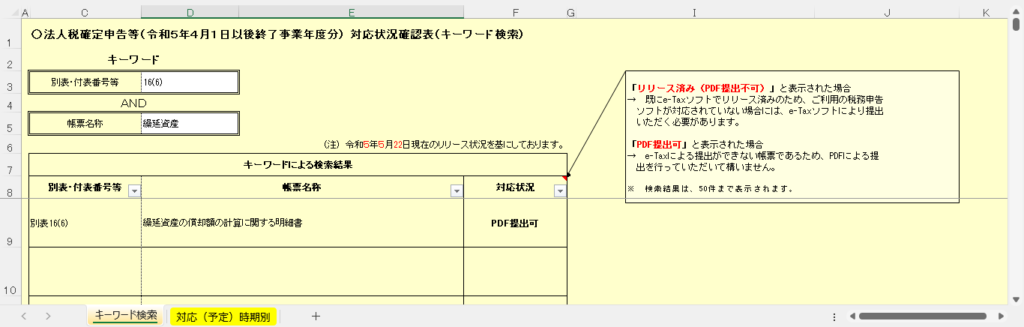

なお、リリース前別表かどうかは、国税庁ホームページの「 リリース前別表検索ツール (EXCEL) 」により確認することができます※。

※ リリース前別表検索ツールに記載がない年分の申告については、イメージデータ(PDF形式)により提出できません。

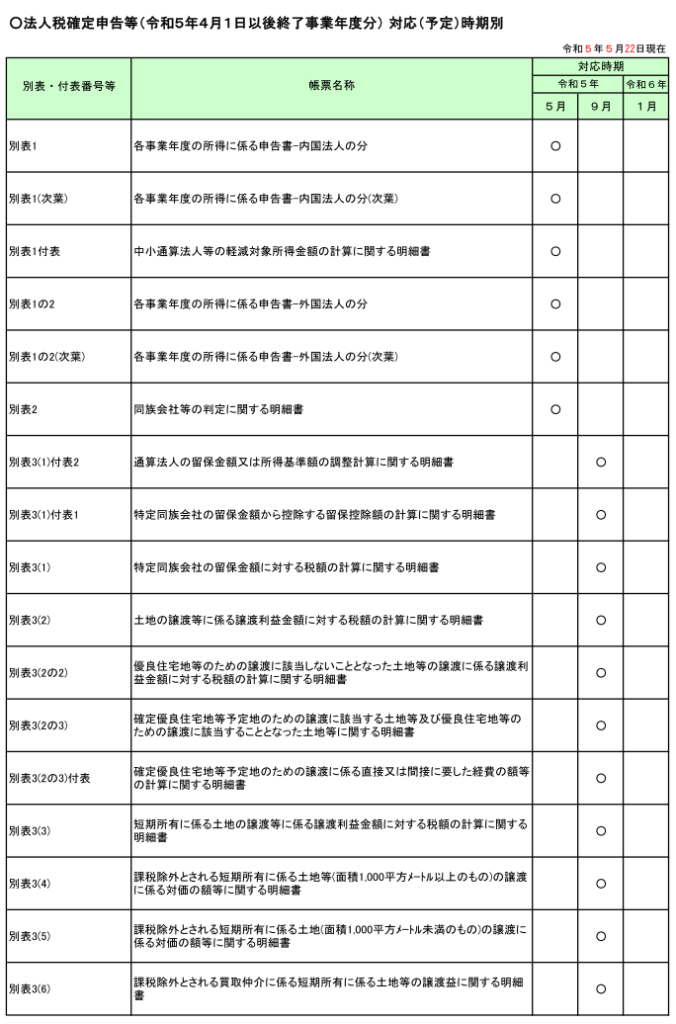

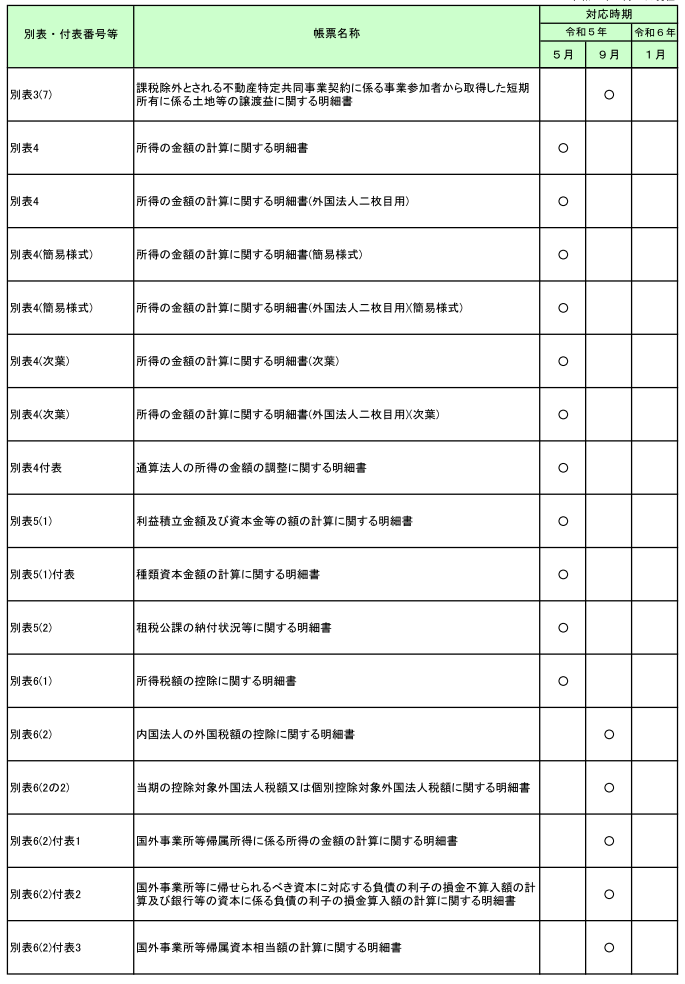

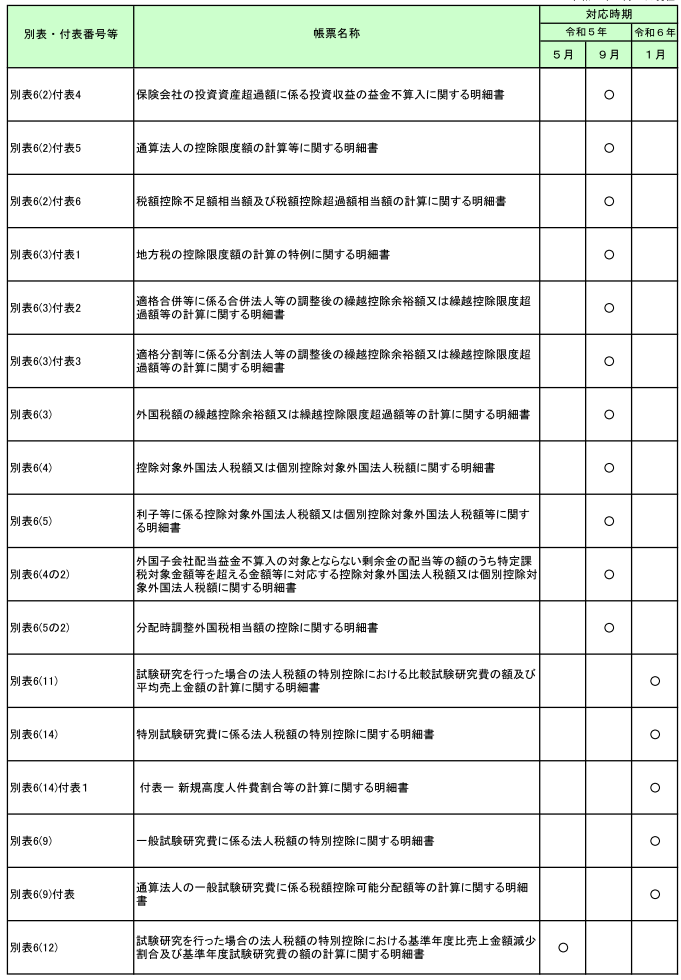

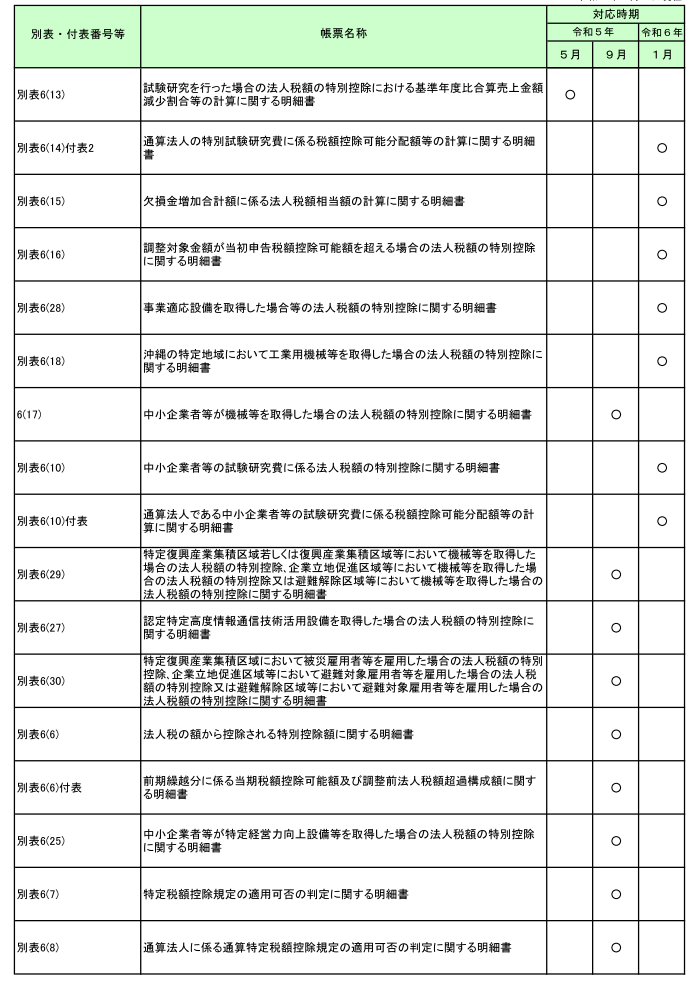

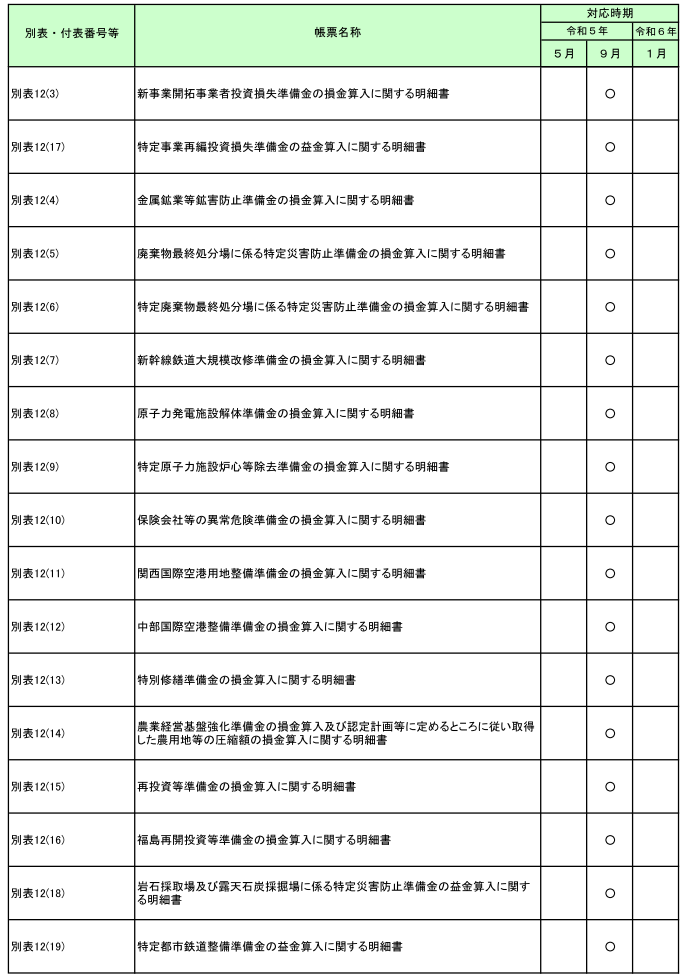

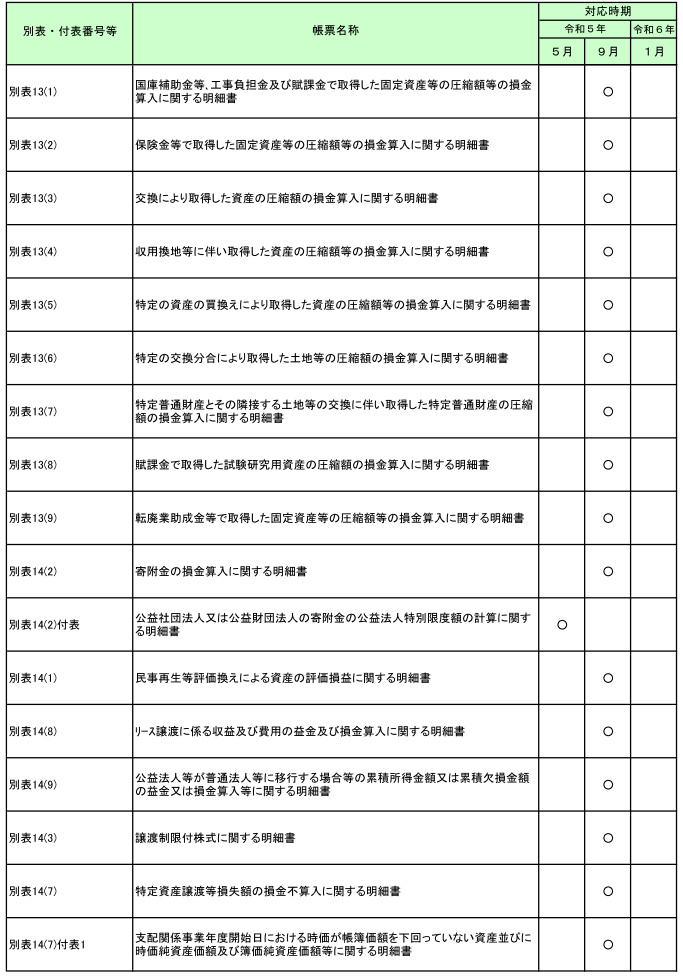

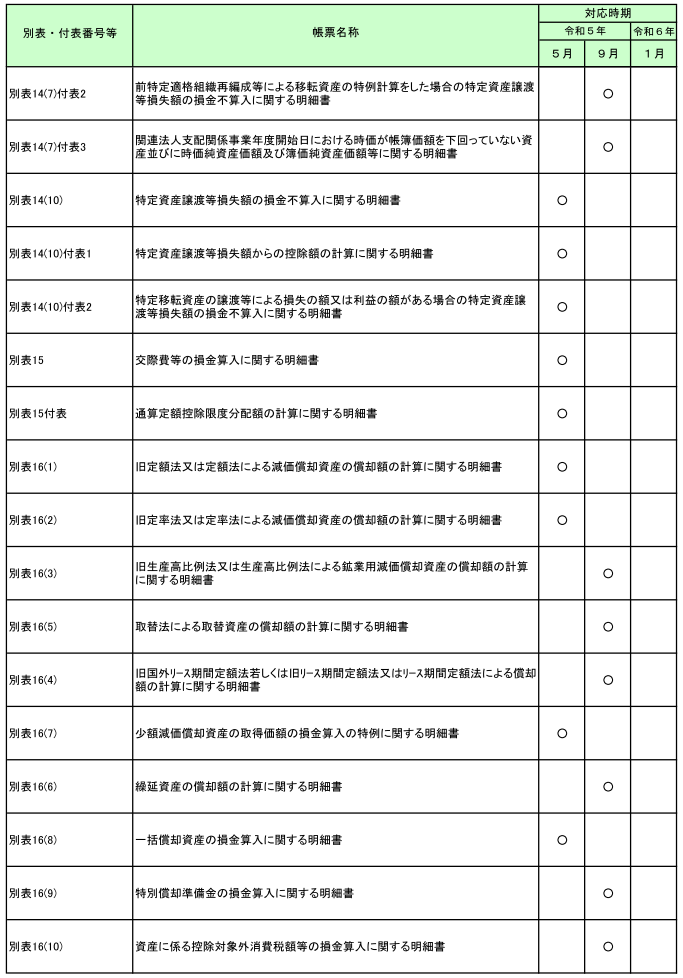

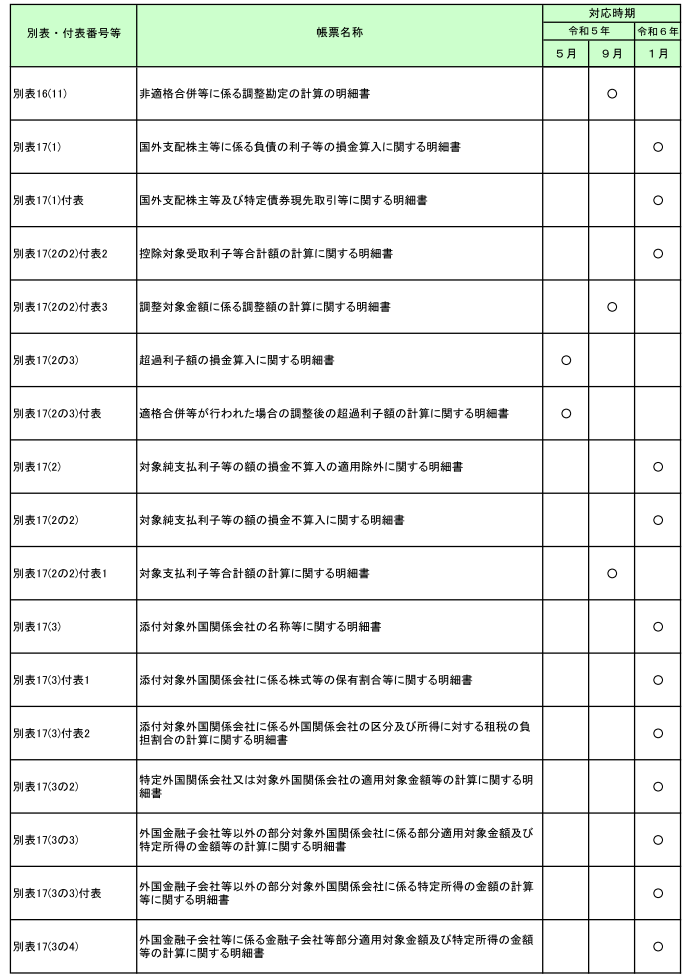

3.電子申告対応予定時期は国税庁HPで確認

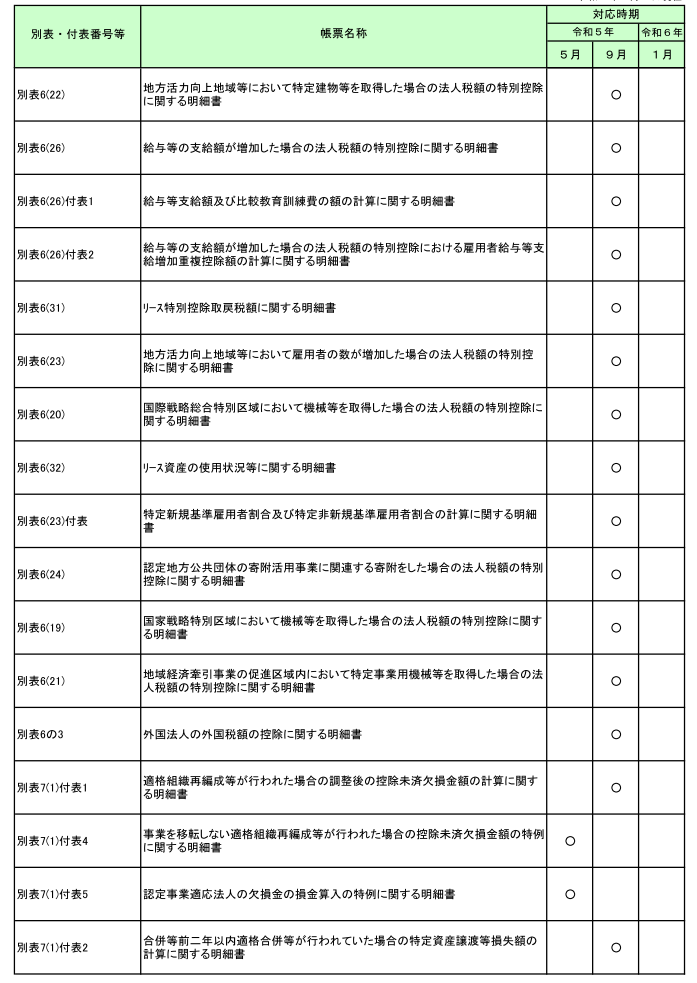

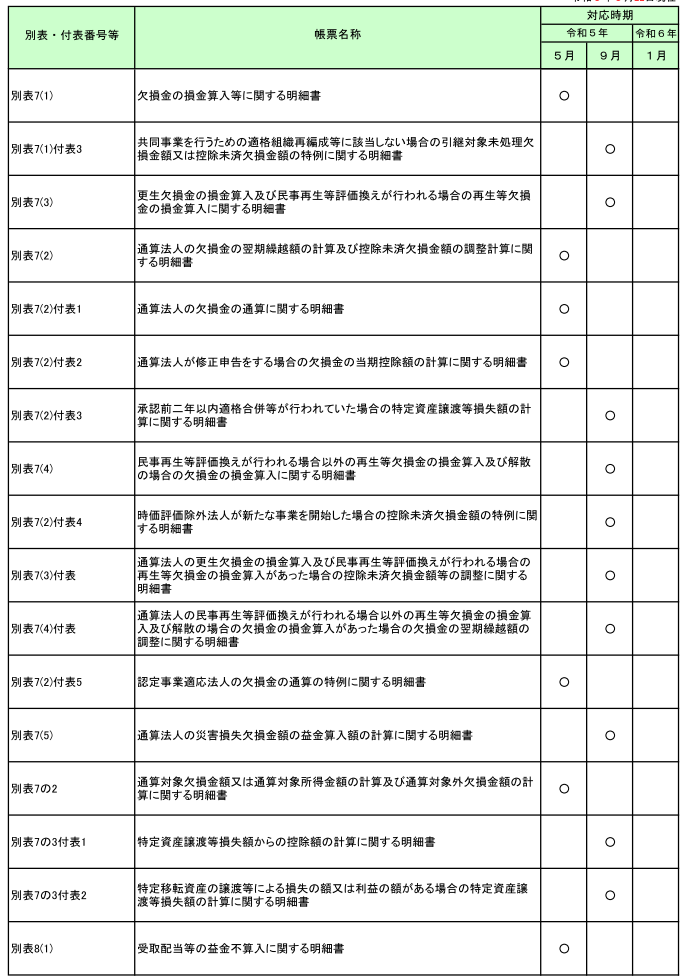

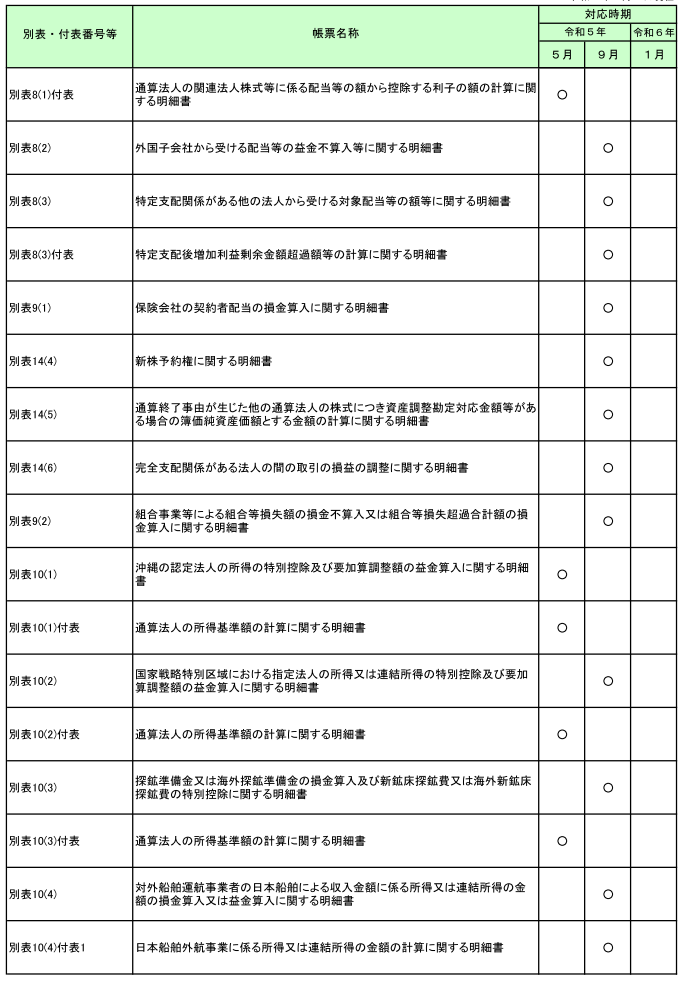

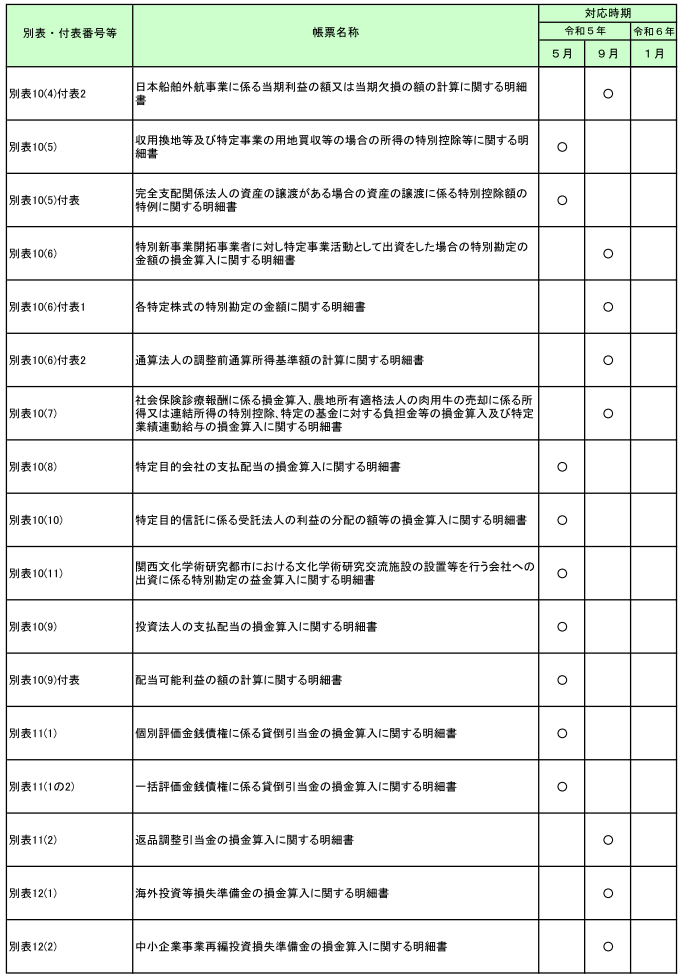

上記2の「リリース前別表検索ツール(EXCEL)」では、「キーワード検索」タブでPDF提出ができる別表かどうかを確認することができますが、「対応(予定)時期別」タブで別表等の電子申告対応(予定)時期を確認することもできます。

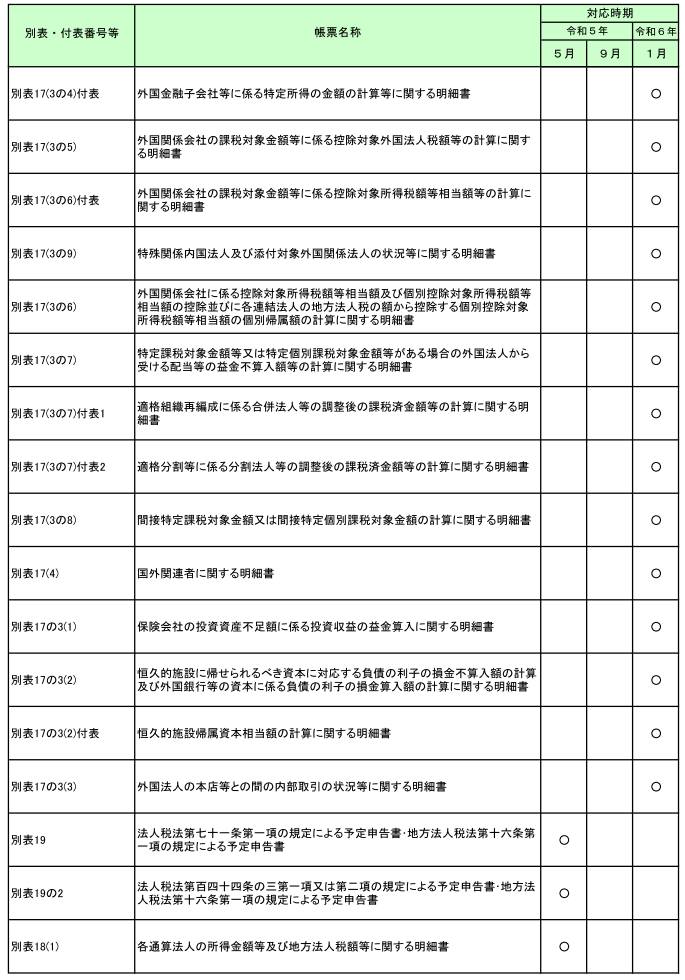

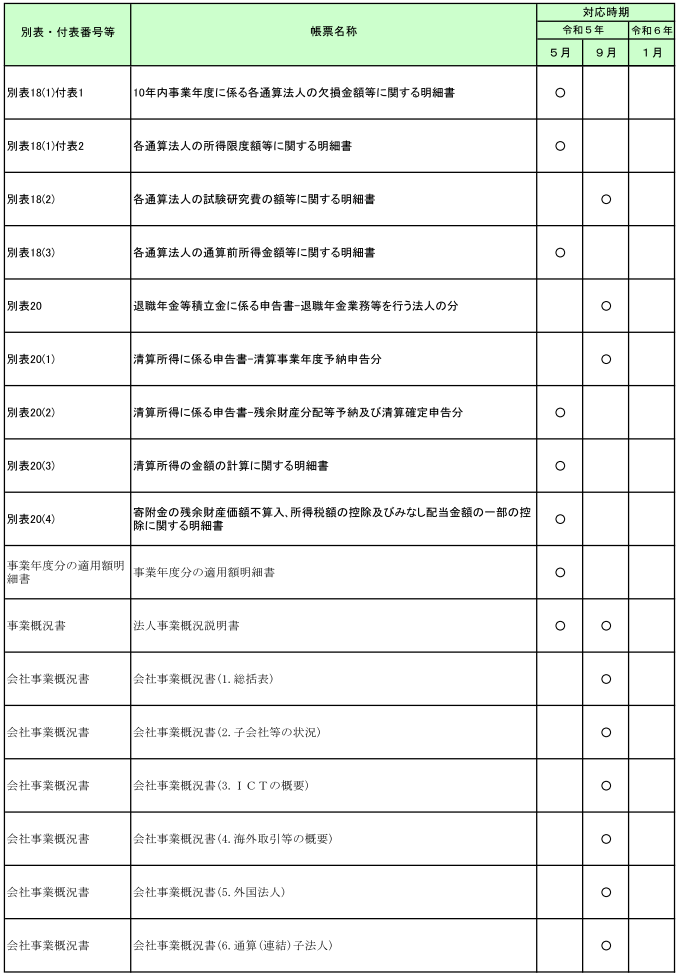

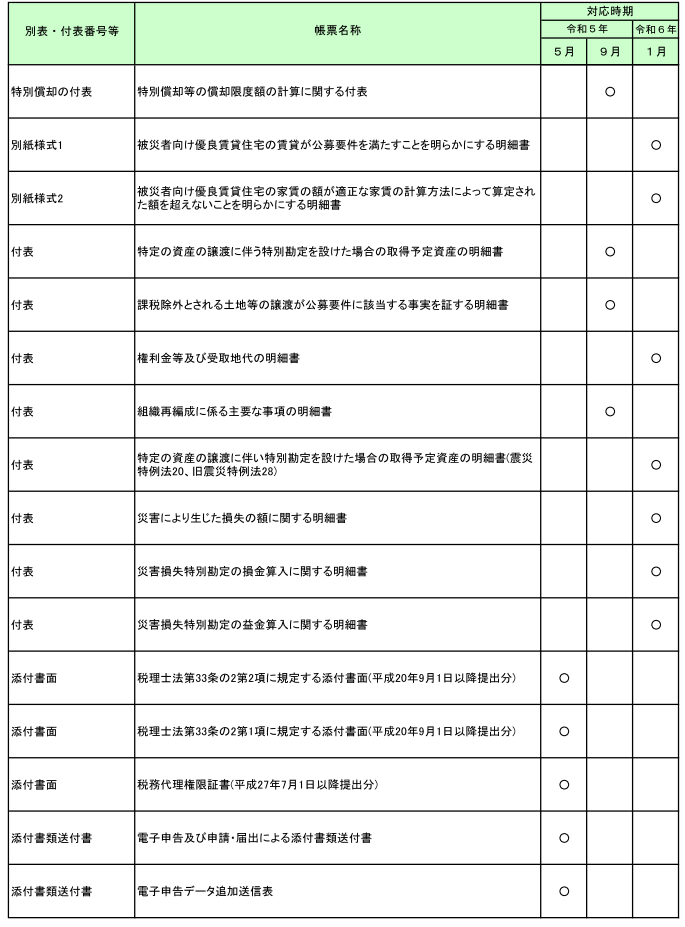

以下は、「リリース前別表検索ツール(EXCEL)」より検索した法人税別表等(2023(令和5)年4月1日以後終了事業年度分)の電子申告対応時期です。