最低賃金は、パート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。

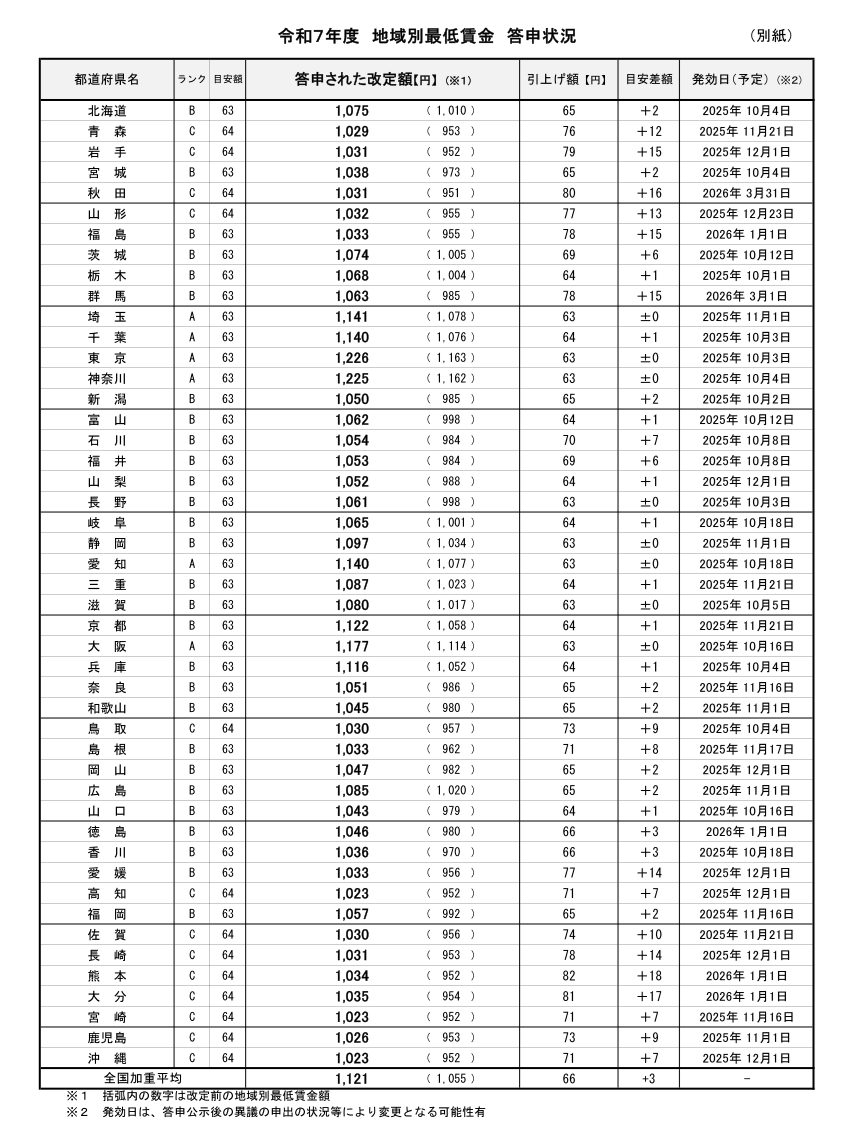

近年は最低賃金引き上げの流れが続いており、2025(令和7)年度の全国加重平均は時給1,121円(昨年度は1,055円)と過去最高となっており、引き上げ幅66円(昨年度は51円)も過去最高となっています。

最低賃金の引き上げには、物価上昇局面における国民の生活水準の改善という狙いがある一方、事業主にとっては人件費の増加による経営圧迫というリスクをもたらしています。

以下では、2025(令和7)年度の最低賃金について確認します。

1.最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

また、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています※1。

なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています※2。

※1 「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

※2 「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で224件の最低賃金が定められています(令和7年3月31日現在)。

2.最高額は東京都の時給1,226円

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した2025(令和7)年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は、次のとおりです。

この「令和7年度地域別最低賃金答申状況」は、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が令和7年8月4日に示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を、厚生労働省が取りまとめて公表したものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。

地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクが設けられていますが、4区分だったランクが前々年度から3区分に変更されています。

改定額を見ていくとAからCの47都道府県すべてで63円以上引き上げられ、東京都は時給1,226円と最高です。

最高額1,226円(東京都)と最低額1,023円(高知県、宮崎県、沖縄県)の金額差は203円です。最高額に対する最低額の割合は83.4%(1,023円÷1,226円≒83.4%)と8割を超えており、地域格差は少しずつ改善しています※3。

※3 前年度の比率は81.8%でした。なお、この比率は11年連続で改善されています。

3.令和7年度の引き上げ幅は63円~82円

下表は、2025(令和7)年度の改定額を引き上げ幅ごとに見たものです。

| 引き上げ幅 | 改定額 |

|---|---|

| 63円 |

埼玉1141円 東京1226円 神奈川1225円 長野 1061円 静岡1097円 愛知1140円 滋賀1080円 大阪1177円 |

| 64円 |

栃木 1068円 千葉1140円 富山1062円 山梨1052円 岐阜1065円 三重 1087円 京都1122円 兵庫1116円 山口1043円 |

| 65円 |

北海道1075円 宮城 1038円 新潟1050円 奈良 1051円 和歌山1045円 岡山1047円 広島 1085円 福岡1057円 |

| 66円 |

徳島1046円 香川1036円 |

| 69円 |

茨城1074円 福井1054円 |

| 70円 |

石川 1054円 |

| 71円 |

島根 1033円 高知1023円 宮崎1023円 沖縄1023 円 |

| 73円 |

鳥取1030円 鹿児島1026円 |

| 74円 |

佐賀1030円 |

| 76円 |

青森1029円 |

| 77円 |

山形1032円 愛媛 1033円 |

| 78円 |

福島1033円 群馬 1063円 長崎1031円 |

| 79円 |

岩手1031円 |

| 80円 |

秋田1031円 |

| 81円 |

大分1035円 |

| 82円 |

熊本1034円 |