償却資産に対する固定資産税を償却資産税といいます。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産です。

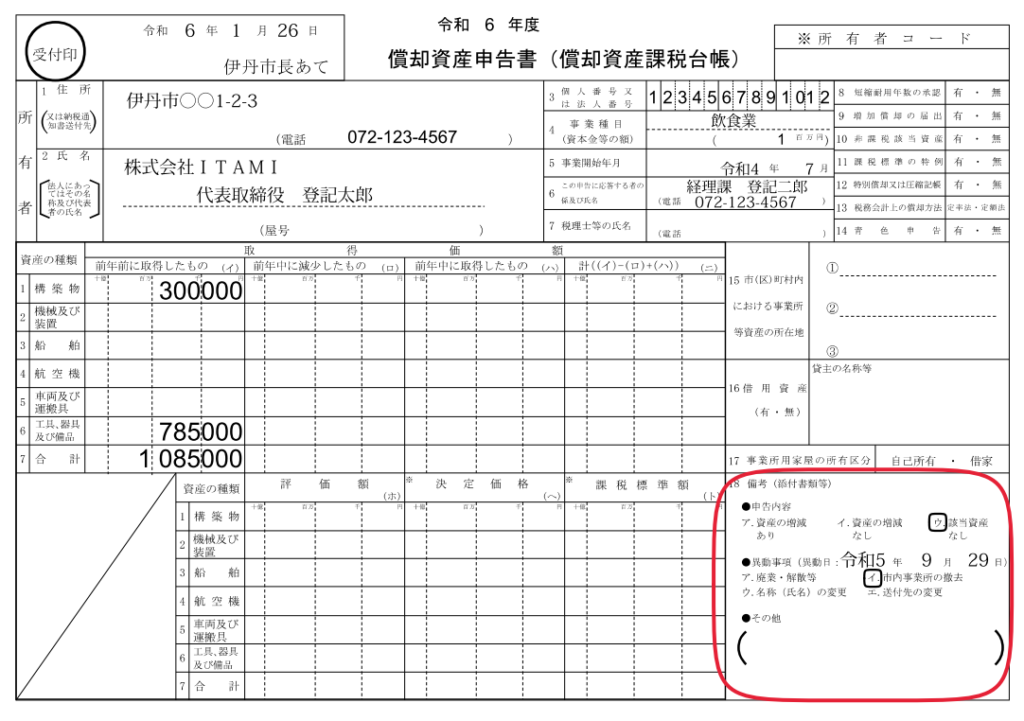

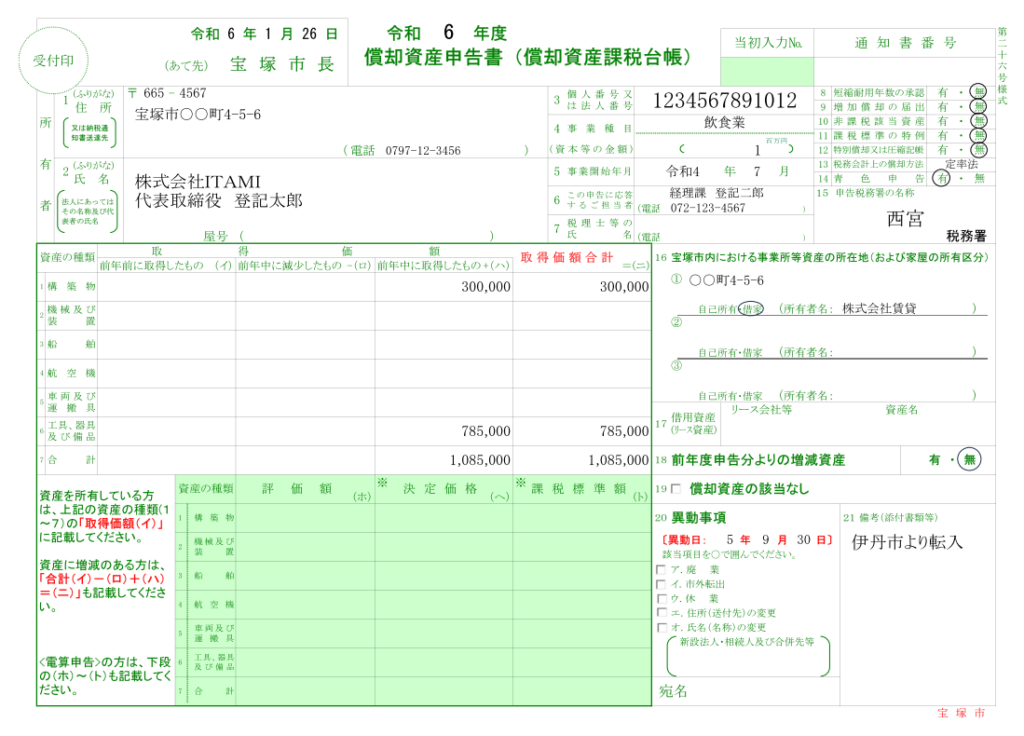

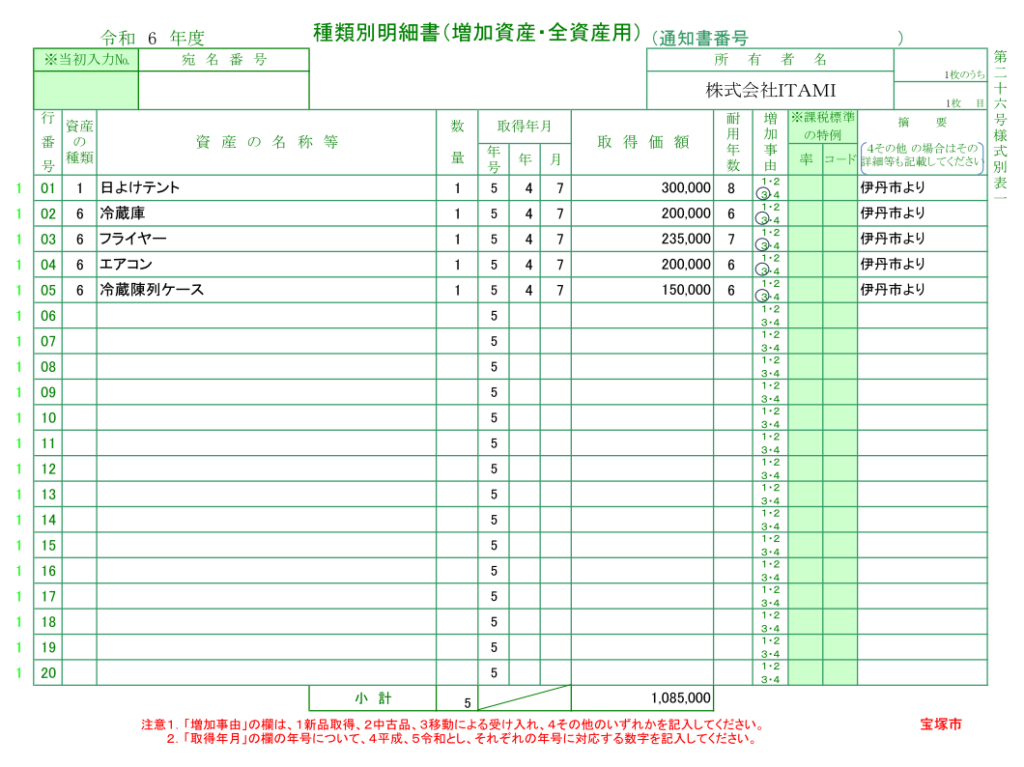

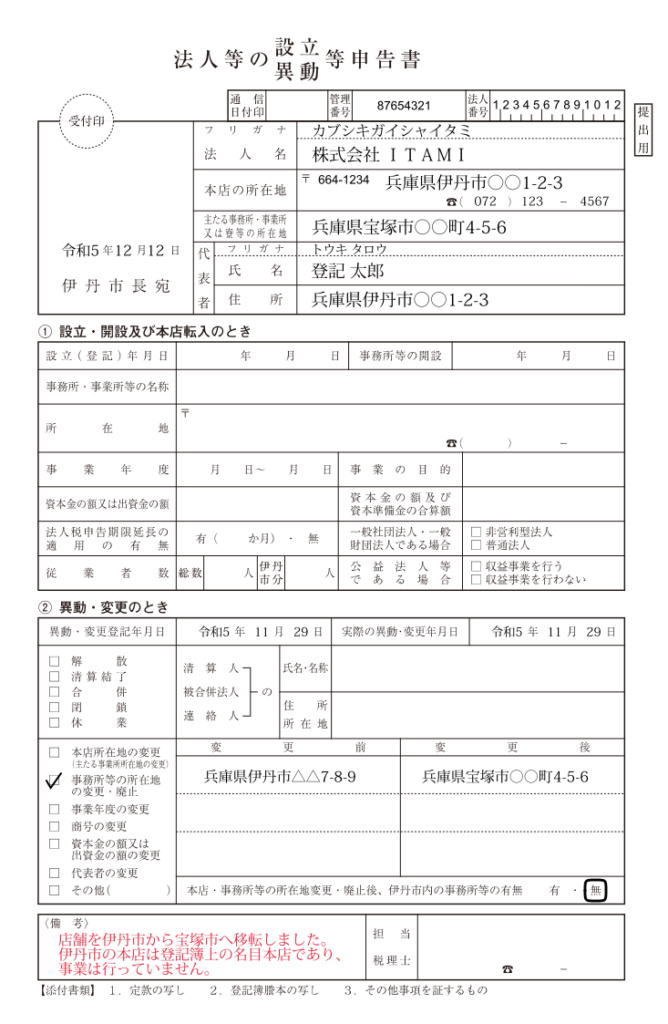

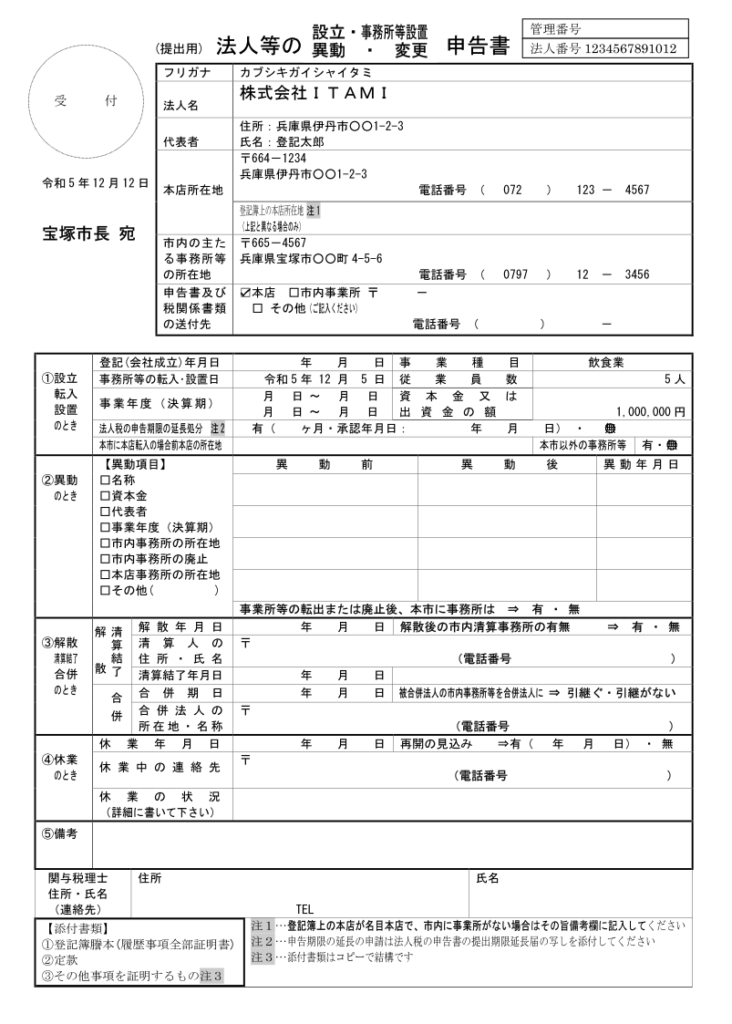

毎年1月1日現在において償却資産を所有している法人や個人事業者は、1月31日までにその償却資産を市役所等に申告しなければなりません。

しかし、実際に申告書を作成する際には、どの資産が申告対象であるのか判断に迷うケースもありますので、以下では償却資産税の申告対象となる資産について、基本的事項の確認をします。

1.申告対象となる資産

申告対象となる資産は、毎年1月1日現在において事業の用に供することができる資産です。

なお、次に掲げる資産も申告が必要ですのでご注意ください。

(1)建設仮勘定で経理されている資産

(2)簿外資産(帳簿に記載されていない資産)

(3)償却済資産(減価償却を終わって帳簿上残存価額のみ計上されている資産)

(4)遊休資産(稼働を休止しているが利用可能な資産)

(5)未稼働資産(既に完成または据付済であるが未だ稼働していない資産)

(6)大型特殊自動車(陸運局への登録の有無にかかわらず償却資産に該当)

(7)賃貸ビル等を借り受けて事業をしている者が、自己の費用で付加施工した内部造作等及び譲渡等によって取得した内部造作等で、事業の用に供することができる資産

(8)美術品等のうち取得価額が1点100万円未満であるもの

(9)使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの※

(10)租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(中小企業者等の少額資産(取得価額30万円未満)の損金算入の特例適用資産)※

※ 下記3をご参照ください。

2.申告対象とならない資産

次の(1)~(9)に該当する資産は、償却資産税の課税対象にならないので申告の必要はありません。

(1)使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金算入または必要経費に算入しているもの(固定資産として計上しないもの)※

(2)取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの※

(3)無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権、特許権等)

(4)繰延資産(創立費、開業費等)

(5)自動車税又は軽自動車税の課税対象となる自動車等

(6)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(所有権移転外リース及び所有権移転リース)で、取得価額20万円未満のもの※

(7)生物(ただし、観賞用・興行用のものは申告対象)、立木、果樹

(8)美術品等のうち取得価額が1点100万円以上であるもの

(9)1月2日以降に取得し、翌年1月1日までの間に減少した資産

※ 下記3をご参照ください。

3.少額の減価償却資産の取扱い

地方税法第341条第4号及び地方税法施行令第49条の規定により、下記(1)~(3)の資産については、償却資産税の申告対象から除かれます。

(1)取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの

(2)取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの

(3)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額20万円未満のもの

一方、中小企業者等の少額資産(取得価額30万円未満)の損金算入の特例適用資産は、償却資産税の申告対象となっています。

少額の減価償却資産の償却資産税における取扱いをまとめると、次のようになります。

| 区分 | 償却資産税の申告 |

|---|---|

| 少額の減価償却資産の損金(必要経費)算入の対象となる減価償却資産(使用可能期間1年未満又は取得価額10万円未満) | 申告対象外 |

| 一括償却資産の損金(必要経費)算入の対象となる減価償却資産(取得価額20万円未満) | 申告対象外 |

| リース資産でそのリース資産の所有者が取得した際における取得価額が20万円未満のもの | 申告対象外 |

| 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入の対象となる減価償却資産(取得価額30万円未満) | 申告対象 |

| 取得価額10万円未満又は20万円未満でも個別償却を選択したもの | 申告対象 |

4.まとめ

上記1~3について、償却方法と取得価額により申告対象をまとめると、次のようになります。

| 10万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 20万円以上30万円未満 | 30万円以上 | |

| 一時損金算入 | 申告対象外 | |||

| 3年一括償却 | 申告対象外 | 申告対象外 | ||

| リース資産 | 申告対象外 | 申告対象外 | 申告対象 | 申告対象 |

| 中小企業特例 | 申告対象外 | 申告対象 | 申告対象 | |

| 個別減価償却 | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 |