給与所得者については、2024(令和6)年6月1日以後最初に支払われる給与等から所得税の定額減税(月次減税)が開始されます※1。

公的年金等の受給者についても、令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等から所得税の定額減税が開始されます※2。

個人事業主については、原則として令和6年分の所得税確定申告で定額減税を行うことになります。

今回は、個人事業主の定額減税の概要について確認します。

※1 給与所得者の定額減税については、「給与支払者の定額減税の方法(月次減税事務:計算から納付まで)」をご参照ください。

※2 公的年金等受給者の定額減税については、「定額減税を受ける公的年金等の受給者は確定申告の要否に注意」をご参照ください。

1.定額減税の対象者と減税額

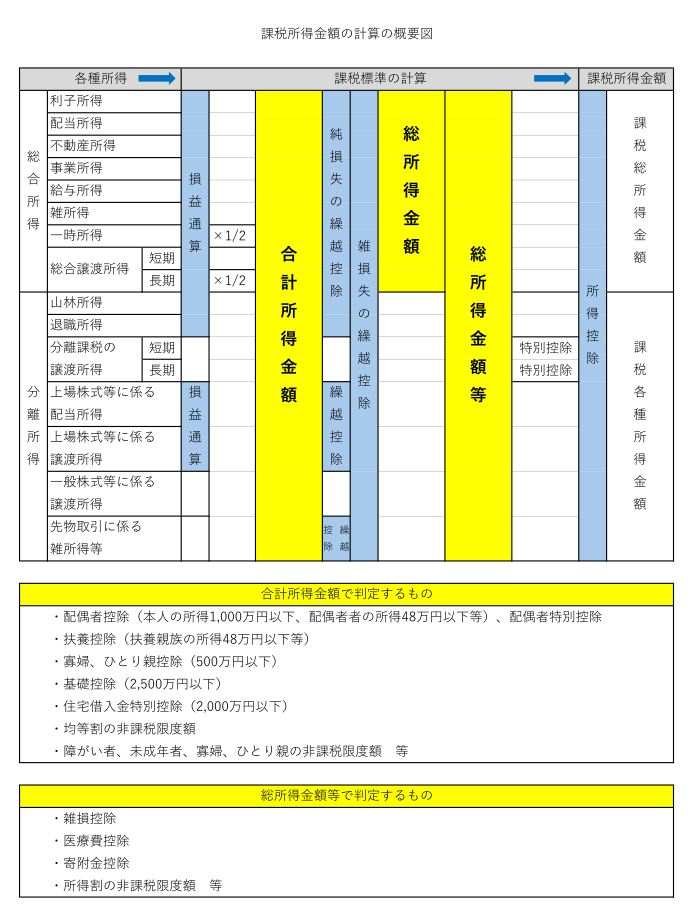

定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。

また、所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。

(1) 本人(居住者に限ります)・・・3万円

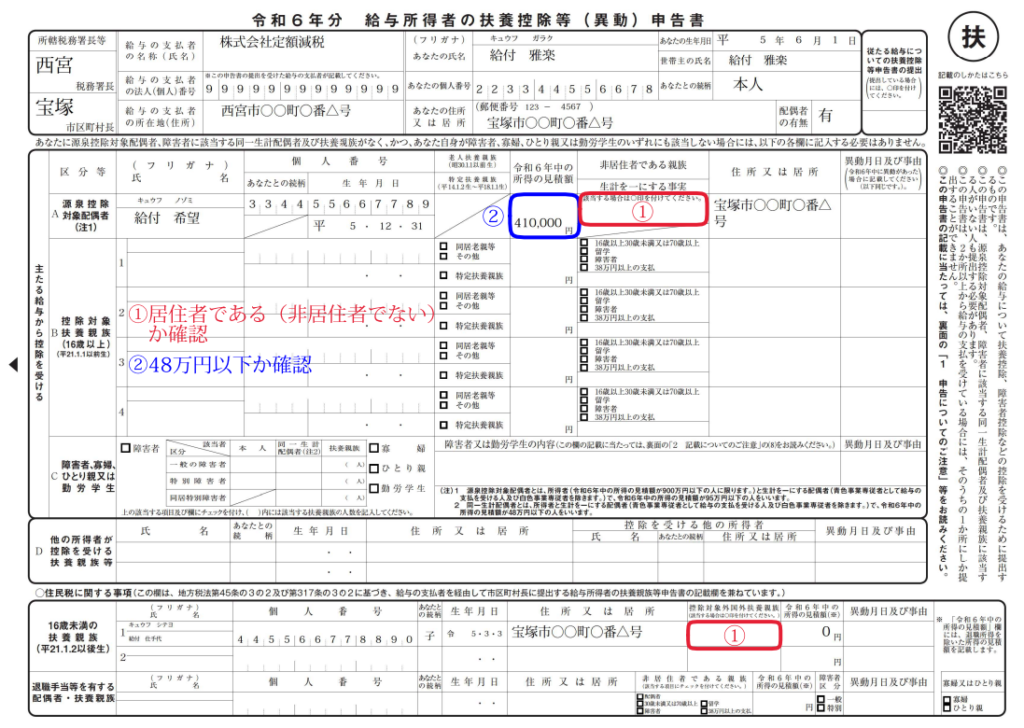

(2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)※・・・1人につき3万円

※ 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払を受けている人または白色申告者の事業専従者を除きます。

したがって、個人事業主本人の定額減税額の計算においては、これらの者を計算対象人数としてカウントしません。

なお、青色事業専従者自身が定額減税を受けることができるか否かについては、本ブログ記事「青色事業専従者自身の定額減税について」をご参照ください。

2.本人分3万円は予定納税額から控除(申請不要)

事業所得や不動産所得などがある個人事業主の定額減税は、原則として令和6年分の所得税確定申告の際に行います。

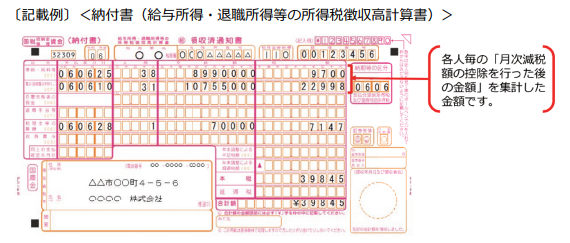

予定納税の対象者については、令和6年分確定申告を待たずに、令和6年6月以後に通知される令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)※から本人分の定額減税額3万円が控除されます。

※ 特別農業所得者(その年において農業所得の金額が総所得金額の7割を超え、かつ、その年9月1日以後に生じる農業所得の金額がその年の農業所得の金額の7割を超える者)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

3.同一生計配偶者等の分は申請により予定納税額より控除

定額減税は本人分だけではなく、上記1(2)にあるように、同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)についても、1人につき3万円の減税を受けることができます。

例えば、同一生計配偶者と扶養親族1人がいる場合は、3万円(本人分)+3万円×2(同一生計配偶者及び扶養親族分)=9万円の減税を受けることができます。

同一生計配偶者及び扶養親族分の定額減税額については、予定納税額の減額申請の手続により定額減税額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。

予定納税額の減額申請書の書き方については、本ブログ記事「本人分以外の定額減税額を追加するための『予定納税額の減額申請書』の書き方と記載例」をご参照ください。

4.令和6年分予定納税額の納期と減額申請期限

令和6年分所得税の定額減税の実施に伴い、令和6年分の所得税に係る予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請期限が次のとおり変更されていますので、ご注意ください。

| 項目 | 変更後の納期と申請期限 |

|---|---|

| 第1期分の納期 | 令和6年7月1日(月)から同年9月30日(月)まで |

| 第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請期限 | 令和6年7月31日(水) |

なお、第2期分の納期と申請期限については、次のとおり変更されていません。

| 項目 | 納期と申請期限 |

|---|---|

| 第2期分の納期 | 令和6年11月1日(金)から同年12月2日(月)まで |

| 第2期分のみの予定納税額の減額申請期限 | 令和6年11月15日(金) |