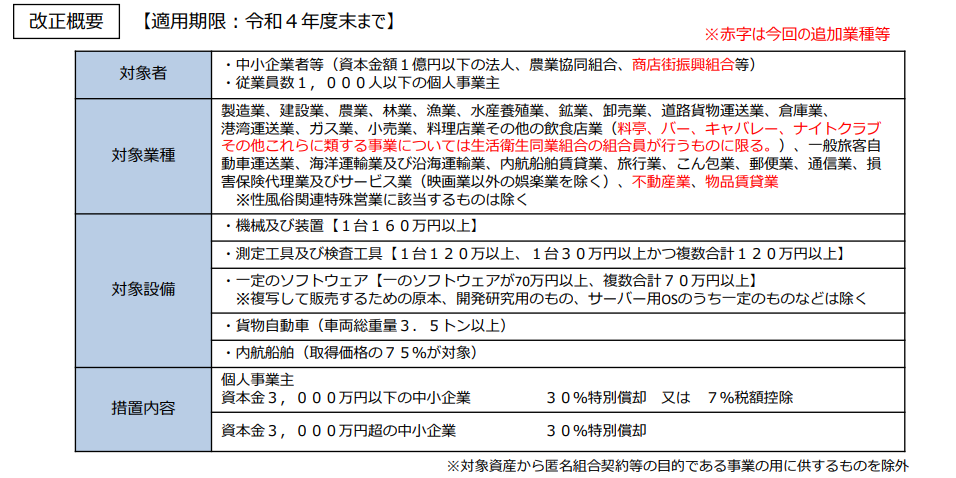

1.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の廃止

2021(令和3)年度税制改正で、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度)」が適用期限(2021(令和3)年3月31日)の到来をもって廃止されました。

この商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象者(商店街振興組合)や対象事業(不動産業等)を「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度)」に盛り込む形で制度が一本化され、中小企業投資促進税制の適用期限が2年間延長されました。

中小企業投資促進税制の改正内容は、次のとおりです。

(1) 中小企業者等の範囲

中小企業者等の範囲について、次の見直しが行われました。

① 本制度の対象となる中小企業者等に商店街振興組合が追加されました。

② 中小企業者の判定における大規模法人から一定の独立行政法人中小企業基盤整備機構を除外する特例が廃止されました。

(2) 指定事業の範囲

対象となる指定事業に、次の事業が追加されました。

① 不動産業

② 物品賃貸業

③ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)

(3) 特定機械装置等の範囲

本制度の対象となる減価償却資産から、匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものが除外されました。

(4) 適用期間

2021(令和3)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までの間に取得等する特定機械装置等について適用されます。

これらの改正を踏まえて、改正後の制度の内容を以下にまとめます。

2.改正後の中小企業投資促進税制

中小企業者等※1で青色申告書を提出するものが、2021(令和3)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までの間に新品の特定機械装置等※2の取得又は制作をして、その者の営む指定事業※3の用に供した場合には、基準取得価額(特定機械装置等の取得価額として一定のもの)の30%相当額の特別償却又は7%相当額の税額控除ができます。

ただし、その事業年度の所得に対する法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の20%相当額を限度※4とし、限度を超える部分の金額については1年間の繰越しが認められています。

なお、中小企業者等のうち特定中小企業者等※5以外の法人については、税額控除はできません。

※1 中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち、以下のイ~ハに該当するものをいいます。

イ.中小企業者(中小企業者については、本ブログ記事「租税特別措置法上の『中小企業者』の定義とその判定時期」をご参照ください。ただし、本制度においては、中小企業者の判定における大規模法人から一定の独立行政法人中小企業基盤整備機構が除外する特例が廃止されています。)

ロ.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ハ.農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会

※2 特定機械装置等とは、次のイ~ホの減価償却資産をいいます。ただし、匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものは除外されます。

イ.機会及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

ロ.製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(その事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満のものを除く)を含む)

ハ.一定のソフトウェアで一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの(その事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のもの(少額減価償却資産及び一括償却資産の適用を受けたものを除く)を含む)

ニ.車両重量が3.5トン以上の普通自動車で貨物の運送の用に供するもの

ホ.内航海運業の用に供される船舶

※3 指定事業とは、製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶賃貸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業をいいます。

※4 税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

※5 特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等をいいます。