1.白色申告は現金主義で記帳できるという誤解

青色申告と白色申告には、それぞれ適用できる特典がありますが、両者を混同して適用を誤ってはいけません。

例えば、「青色申告の記帳は発生主義によらないといけないが、白色申告の場合は現金主義で記帳することができる」という認識があるとすれば、これは誤解です。

青色申告も白色申告も、原則として発生主義による記帳を行わなければなりません。現金主義による記帳は、一定の要件を満たす青色申告者のみに認められた特典であり、白色申告者に現金主義の適用はありません。

また、白色申告者が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を必要経費に算入することはできません。これも青色申告者のみに認められた特典です。

このような適用誤りを防止するために、青色申告と白色申告について、それぞれに認められている特典の比較を行います。

2.主な特典の比較

青色申告と白色申告の特典は、次のとおりです。

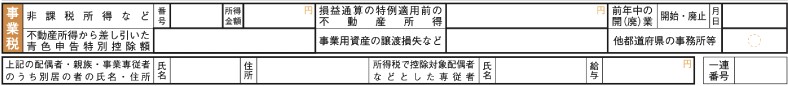

| 特典 | 青色申告 | 白色申告 |

|---|---|---|

| 青色申告特別控除 | 最高65万円又は10万円を不動産所得、事業所得、山林所得から順次控除できる | 適用なし |

| 青色事業専従者給与 事業専従者控除 |

事業的規模の所得において、労務の対価として相当と認められる金額の範囲内で支払われた給与は、全額必要経費に算入できる | 事業的規模の所得において、専従者1人あたり最高50万円(配偶者は86万円)を必要経費に算入できる |

| 現金主義 | 前々年の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は、現金主義による所得計算ができる | 適用なし |

| 少額減価償却資産の特例 | 取得価額が30万円未満の少額減価償却資産は、業務の用に供した年に、全額必要経費に算入できる(年間300万円が限度) | 適用なし |

| 貸倒引当金 | 事業的規模の所得において、個別評価、一括評価(事業所得に限る)による貸倒引当金の計上ができる | 事業的規模の所得において、個別評価のみ認められる |

| 低価法 | 棚卸資産は低価法により評価できる | 適用なし |

| 純損失の繰越控除 | 損失額のうち、同一年中の所得と通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり控除できる | 変動所得又は被災事業用資産の損失に限り繰越控除できる |

| 純損失の繰戻し還付 | 前年分の所得に対する税金から還付を受けられる | 適用なし |