会社を設立した場合には、納税地を所轄する役所(税務署、都道府県税事務所、市町村役場)に対して、法人の設立に伴う様々な届出書及び申請書を提出しなければなりません。

今回は、会社を設立した場合に必要な書類について確認します。

1.税務署へ提出する書類

会社設立時に所轄税務署へ提出する書類は、下記のとおりです(消費税免税事業者を前提とします)。

(1) 法人設立届出書

(2) 青色申告の承認申請書

(3) 棚卸資産の評価方法の届出書

(4) 減価償却資産の償却方法の届出書

(5) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

(6) 給与支払事務所等の開設届出書

(7) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(8) 申告期限の延長の特例の申請書

(9) 事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2)

(10) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

(11) 所得税の青色申告の取りやめ届出書(法人成りの場合)

以下で、それぞれの概要をみていきます。

(1) 法人設立届出書

会社を設立した場合は、「 法人設立届出書 」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

この届出書には、次の書類を添付します(②その他の書類は基本的には添付不要ですが、税務署によっては登記事項証明書などを求められる場合があります)。

① 定款等の写し

② その他の書類(登記事項証明書(コピー可)など)

提出期限は、会社設立の日(設立登記の日)以後2か月以内です。

(2) 青色申告の承認申請書

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受ける場合に必要な書類です。

設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。

(3) 棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る書類です。提出しない場合は、棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法となります。

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

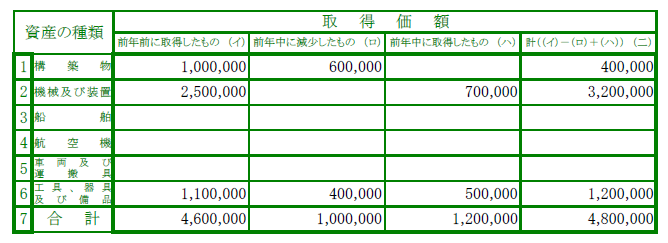

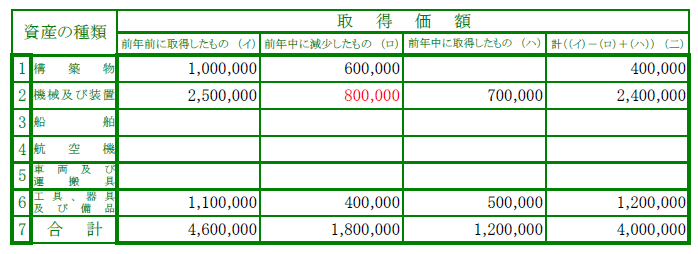

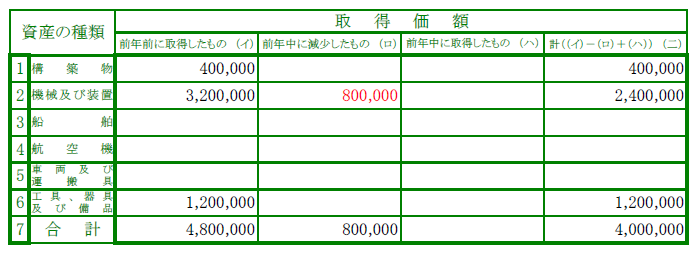

(4) 減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法を選定して届け出る書類です。提出しない場合は、減価償却資産の償却方法は定率法(建物・建物附属設備・構築物は定額法)となります。

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(5) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

有価証券の評価方法を選定して届け出る書類です。提出しない場合は、有価証券の評価方法は移動平均法となります。

提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません)の確定申告書の提出期限までです。

(6) 給与支払事務所等の開設届出書

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に届け出る書類です。

提出期限は、開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内です。

(7) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための書類です。

提出期限は、特に設けられていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます※)。

※ 詳細については、本ブログ記事「納期の特例はいつから適用される?」をご参照ください。

(8) 申告期限の延長の特例の申請書

会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、今後、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の特例を申請しようとする場合の書類です。

提出期限は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までです。

(9) 事前確定届出給与に関する届出書

設立1期目であっても、事前確定届出給与の制度を利用することができます。この制度を利用することにより、役員賞与を損金算入することができます※。

設立1期目の提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。

※ 事前確定届出給与については、本ブログ記事「『事前確定届出給与に関する届出書』等の書き方と記載例」「事前確定届出給与を支給しなかった場合のリスクを回避するための手続き」等をご参照ください。

(10) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

法人成りして、個人事業を廃止したときの書類です。

提出期限は、個人事業の廃業の事実があった日から1か月以内です。

(11) 所得税の青色申告の取りやめ届出書(法人成りの場合)

個人事業の青色申告の承認を受けていた者が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の書類です(必ずしも提出する必要はありません)。

提出期限は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までです。

2.都道府県税事務所へ提出する書類

会社設立時に所轄都道府県税事務所へ提出する書類は、下記のとおりです 。

(1) 法人設立届出書

(2) 法人県民税・法人事業税の申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

(3) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

以下で、それぞれの概要をみていきます。

(1) 法人設立届出書

法人を設立した場合又は他の都道府県において主たる事務所もしくは事業所を設けて事業を行う法人が、県内に事務所もしくは事業所を設置して新たに納税義務が生じた場合は、「法人設立届出書」を所轄都道府県税事務所へ提出しなければなりません。

この届出書には、次の書類を添付します。

① 定款等の写し

② 登記事項証明書(コピー可)

提出期限は、会社設立の日(設立登記の日)又は当該事務所もしくは事業所を設置した日から1か月以内です。

(2) 法人県民税・法人事業税の申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、今後、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の申請をしようとする場合の書類です。

この申告期限の延長特例には、次の書類を添付します。

① 法人県民税関係・・・法人税における延長承認申請書の写し(税務署の受付印のあるもの)

② 法人事業税・地方法人特別税関係・・・申告書の提出期限までに決算が確定しない事由を確認できるもの(定款の写し等)

提出期限は、法人県民税の場合、申告書の提出期限の延長の処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内です。法人事業税の場合、当該延長を受けようとする事業年度終了の日までです。

(3) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

法人成りして、個人事業を廃止したときの書類です。

提出期限は、個人事業の廃業の場合においては、廃業した日から10日以内です。

3.市町村役場へ提出する書類

会社設立時に所轄市町村役場へ提出する書類は、下記のとおりです 。

(1) 法人設立届出書

(2) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

以下で、それぞれの概要をみていきます。

(1) 法人設立届出書

法人を設立した場合又は他の市町村において主たる事務所もしくは事業所を設けて事業を行う法人が、市町村内に事務所もしくは事業所を設置して新たに納税義務が生じた場合は、「法人設立届出書」を所轄市町村役場へ提出しなければなりません。

この届出書には、次の書類を添付します。

① 定款等の写し

② 登記事項証明書(コピー可)

提出期限は、会社設立の日(設立登記の日)又は当該事務所もしくは事業所を設置した日から1か月以内です。

(2) 個人事業の廃業等の届出書(法人成りの場合)

法人成りして、個人事業を廃止したときの書類です。

提出期限は、個人事業の廃業の場合においては、廃業した日から遅滞なくとされています。