1.「月給=月額表、日給=日額表」ではない

給料から天引き(源泉徴収)する所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得者の源泉徴収税額表」を使用して求めることができます。

この源泉徴収税額表には「月額表」と「日額表」があり、前者には「甲欄」と「乙欄」、後者には「甲欄」「乙欄」「丙欄」の各欄が設けられています。

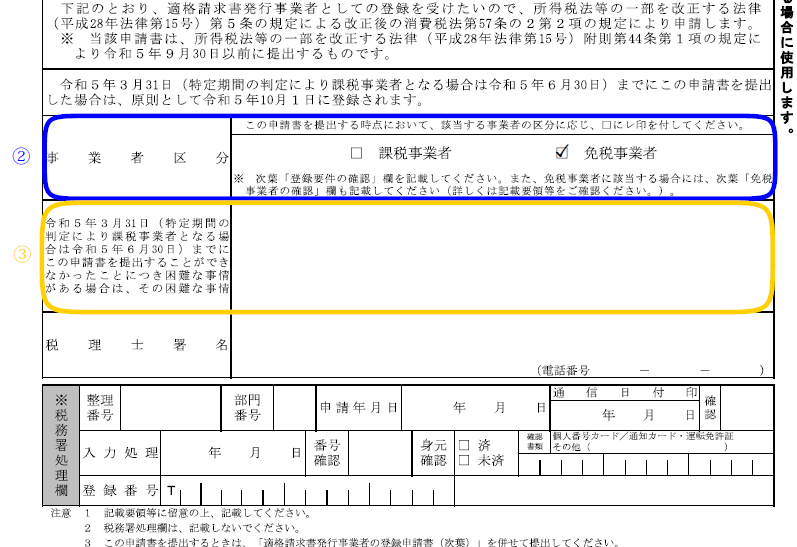

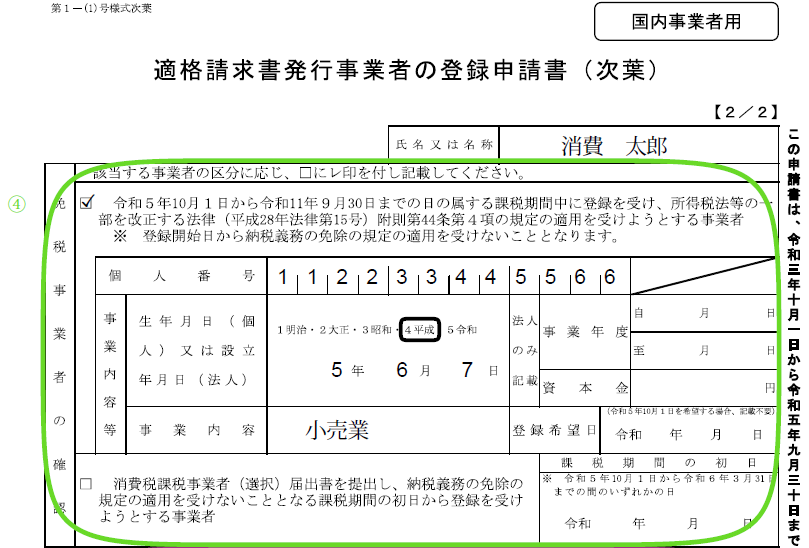

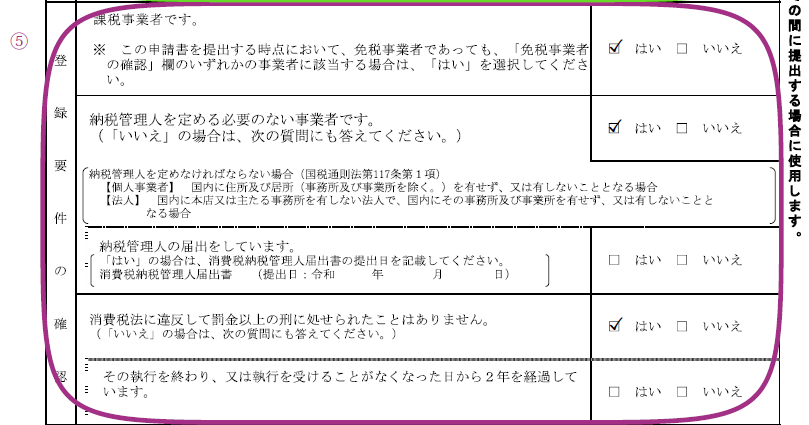

「甲欄」と「乙欄」の使い分けについては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は甲欄、同申告書の提出がない場合(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出がある場合を含みます)は乙欄になります(「従たる給与についての扶養控除等申告書」については、本ブログ記事「『従たる給与についての扶養控除等申告書』とは?」をご参照ください)。

では、「月額表」と「日額表」はどのようにして使い分けるのでしょうか?

例えば、雇用期間3か月、日給1万円で週に3~4日の勤務、給料は月末締め・翌月10日払い、という雇用条件の場合は、「日額表」を使うのでしょうか?

結論を先に述べると、上記のような日給制の場合は「日額表」ではなく「月額表」を使って源泉徴収税額を求めます。

月額表と日額表の使い分けは、月給=月額表、日給=日額表ということではなく、以下のようになります。

2.月額表・日額表の使用区分は給与等の支給方法による

源泉徴収税額表の月額表と日額表は、次のように給与の支給方法(月払い、週払い、日払いなどの支給期間の単位)によって使い分けます。

(1) 月額表を使う場合

「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

① 月ごとに支払うもの

② 半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの

③ 月の整数倍の期間ごとに支払うもの

月給制であれば、支給方法は①の1か月ごとの支給が一般的だと思われますが、②の半月ごとや10日ごとの支給、③の整数倍の期間ごと(例えば2か月ごと)の支給の場合も、月額表によって源泉徴収税額を求めます。

一方、日給制の場合でも給与の支給方法が①~③であれば、月額表によって源泉徴収税額を求めます。

また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って源泉徴収税額を求めます。

(2) 日額表を使う場合

「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

① 毎日支払うもの

② 週ごとに支払うもの

③ 日割で支払うもの

④ 日雇賃金

※ ①~③は日雇賃金を除きます。

「日額表」を使用するのは、①の毎日支払う給与の場合です。また、②の1週間ごとに支払う給与や③の日割り計算して支払う給与も「日額表」を使用します。

例えば、②の1週間ごとに給与を支払う場合は、日額表で毎日の給与から源泉徴収する税額を計算し、1週間分を合計したものが実際の源泉徴収税額になります。

上記の①から③に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人※1に支払う給与については「乙欄」を、④の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。

④の日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日または時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます)給与等をいいます。

ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません(別途、建設業従事者の特例があります※2)。

なお、パートやアルバイトの人に対して日給や時間給で給与を支払う場合は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます※2。

※1 その他の人とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人を含みます)をいいます。

※2 建設業従事者の特例やパート・アルバイトに対する丙欄の使用については、本ブログ記事「パートやアルバイトの給与を丙欄で源泉徴収するときの注意点と建設業の特例」をご参照ください。

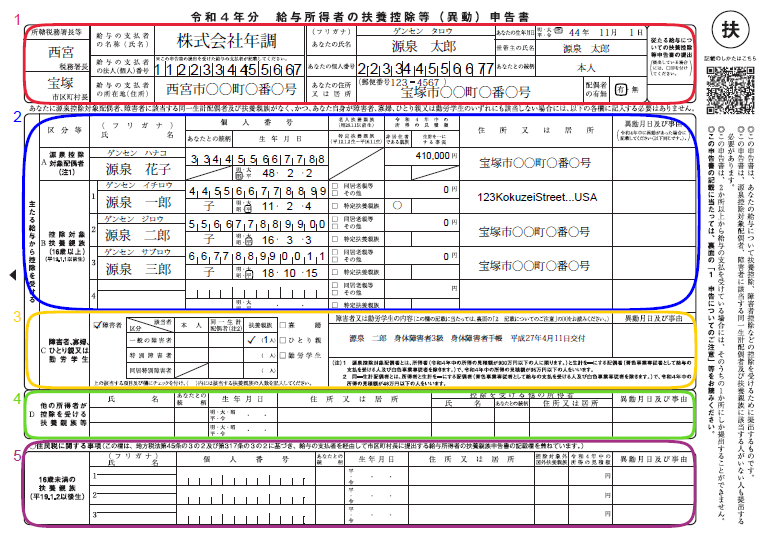

源泉徴収税額表の「月額表」「日額表」の使用区分と「甲欄」「乙欄」「丙欄」についてまとめると、下表のようになります。

| 税額表 | 給与の支給方法 | 税額表の使用する欄 |

|---|---|---|

| 月額表 | ① 月ごとに支払うもの ② 半月ごと、10日ごとに支払うもの ③ 月の整数倍の期間ごとに支払うもの |

甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 乙欄:その他の人に支払う給与 |

| 日額表 |

① 毎日支払うもの |

甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 乙欄:その他の人に支払う給与 |

| 日雇賃金 | 丙欄 |