今日からインボイス制度が始まります。新しい制度の導入前後は混乱が生じやすいですが、事業者の皆さんは疑問点をクリアにして、実務対応を図る必要があります。

今回は、FM宝塚「インボイス制度ってな~に?パート2」※で本日の8:15からオンエアした内容を、Q&A形式でお伝えします。

※ 番組の概要については、本ブログ記事「FM宝塚で今年もインボイス制度等の解説をします」をご参照ください。

1.免税事業者と交渉の場を持つ

Q.課税事業者が免税事業者との取引(価格交渉など)において注意すべき点は?

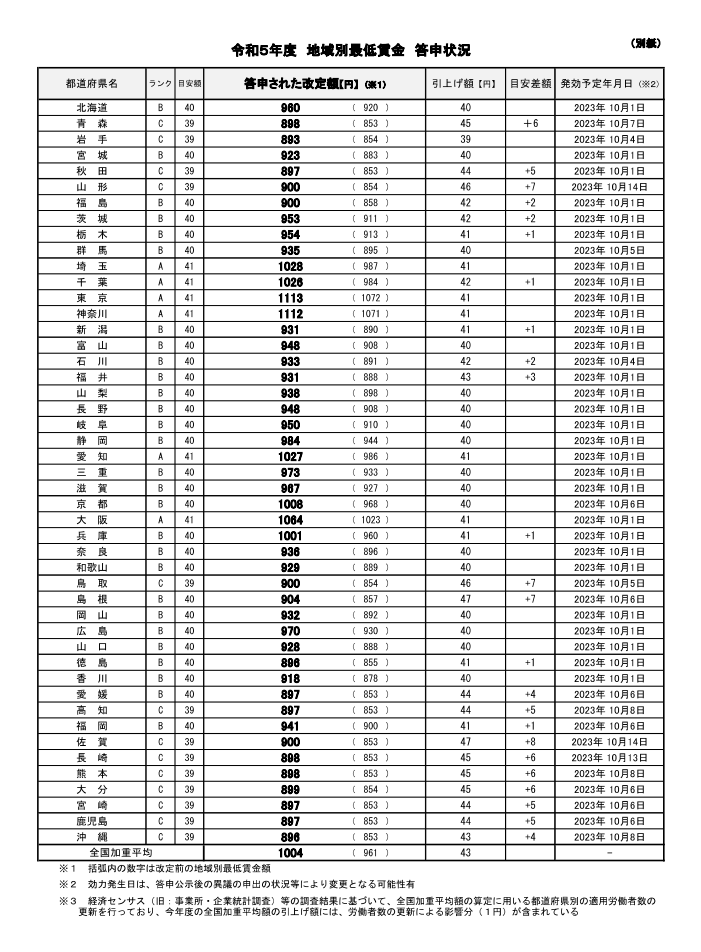

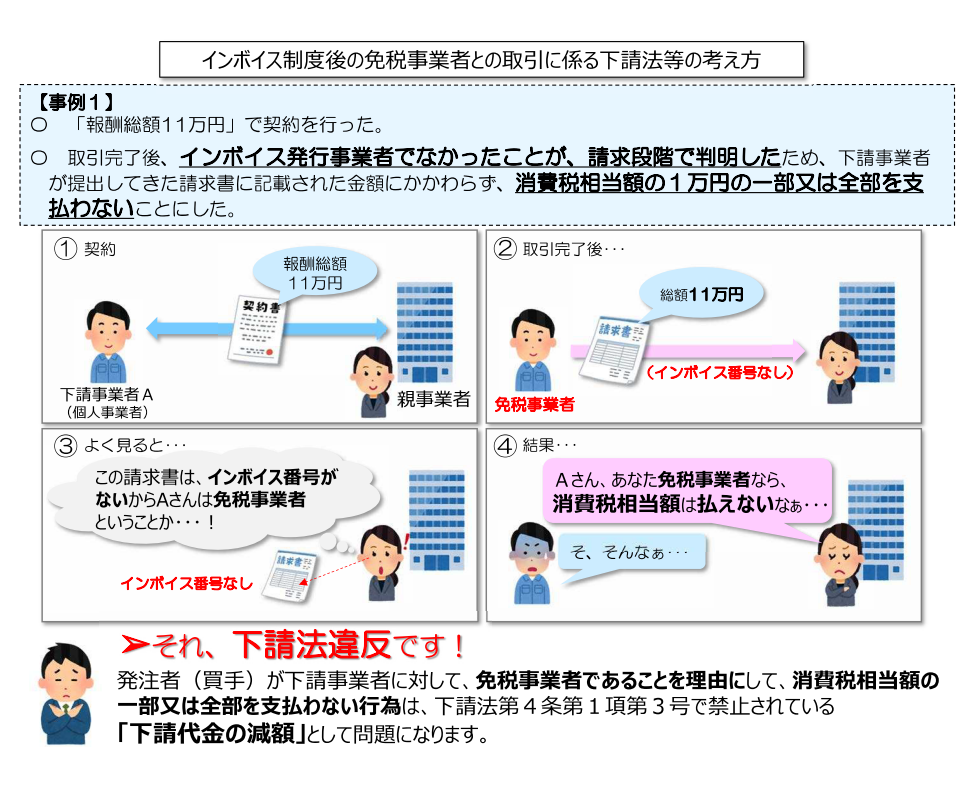

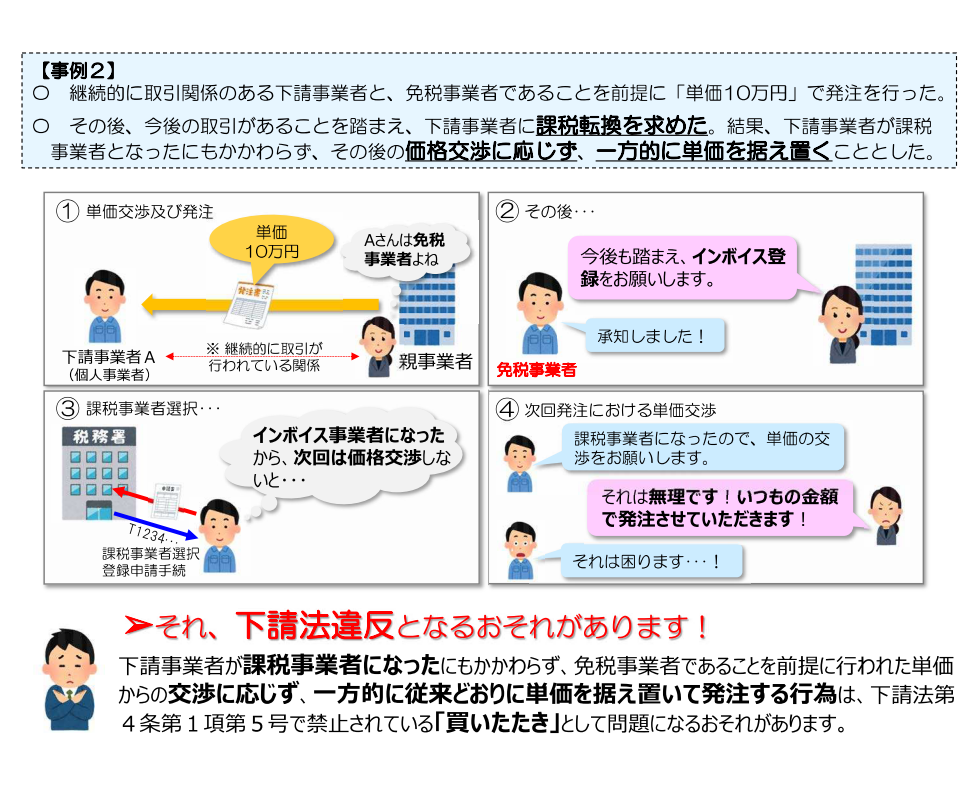

A.取引上優越的な立場にある課税事業者が、インボイス制度実施後も免税事業者でいることを選択した事業者に対し、「課税事業者にならなければ消費税分は払わない」とか「取引を打ち切る」などと一方的に通告することは、下請法や独占禁止法上問題となるおそれがあります。

Q.課税事業者も法令違反になるのは避けたいところですが、具体的にはどのように免税事業者と取引すればいいでしょうか?

A.経過措置を思い出して下さい。

Q.経過措置とは、免税事業者からの仕入であっても、インボイス制度実施後(今日)から3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除ができるというものでしたね。

A.はい。免税事業者との取引でも仕入税額控除が全くできないということではありませんので、いきなり消費税分を払わないなどと言わずに価格交渉の場を持ち、多少の妥協を含みながらも双方が納得できる着地点を探ることが大事です。一方的な通告はダメです。

2.令和5年10月1日前後の実務対応

Q.免税事業者の中には今回インボイスの登録申請をした方もいると思うのですが、インボイスの登録申請期限は9月30日(昨日)まででしたね。登録番号の通知はすぐに届くのでしょうか?

A.今のところ、e-Taxで申請した場合は通知が届くまで約1か月、郵送の場合は約2か月半かかるようです。駆け込みで登録申請した場合は、10月1日(今日)までに登録通知が届かないと思いますが、9月30日までに登録申請書を提出した場合は、10月1日(今日)から登録を受けたものとみなされます。

Q.とはいえ、登録通知が届かないということは、売り手が発行する請求書等に登録番号を記載できないということであり、インボイスの記載事項を欠くことになりますよね?登録通知が届くまでの間、売り手はどのように対応すればいいですか?

A.次の3つの方法が考えられます。

(1) 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。

(2) 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。

(3) 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

Q.継続的な取引関係がある事業の場合はこの3つの方法で対応ができますが、不特定多数の人を相手にする小売店や飲食店などの場合は、後でインボイスを交付したりメールで登録番号をお知らせしたりできないですよね?この場合はどうすればいいですか?

A.小売店等の売り手は、事前にインボイスの交付が遅れる旨をHPや店頭でお知らせした上で、次の2つの方法を採ることが考えられます。

(1) 登録通知が届いたら小売店等のHPや店頭で、「弊社の登録番号は『T1234・・・』です。令和5年10月1日から令和5年○月○日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください。」のように掲示して、広く一般に周知する方法。

(2) 買い手側から電話等で質問を受けたときに登録番号をお知らせし、その登録番号の記録とレシート等とを併せてインボイスとして保存してもらうという、インボイスが必要な人だけに対応する方法。

Q.売り手側ではこのような対応ができますが、いずれにしても登録番号の通知が届くまでは、登録番号を記載したインボイスを交付することができません。そうすると、登録番号のない請求書等を受け取った買い手がそのまま申告期限を迎えた場合、仕入税額控除を行っていいのかどうかという疑問が生じます。

A.この点については、事前に売り手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡があったときは、申告期限後であってもインボイスや登録番号のお知らせを受け取るのであれば、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除を行うことができます。この場合は、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要となります。

Q.インボイスがないまま仕入税額控除を行ったものの、後で売り手からインボイスや登録番号のお知らせをもらえなかった場合はどうすればいいですか?

A.そのような場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありません。