1.令和3年度改正の内容

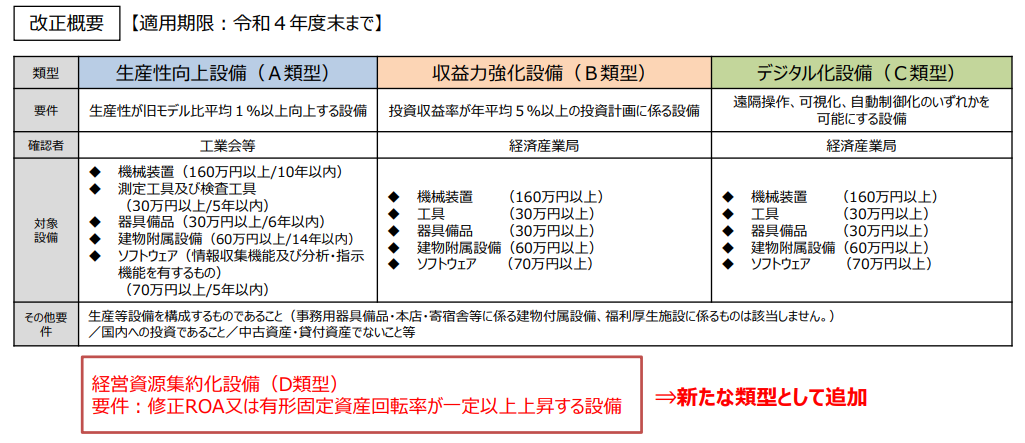

出所:経済産業省「令和3年度(2021年度)経済産業関係 税制改正について」 2021(令和3)年度税制改正で、中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度)の見直しが行われ、従前の対象設備(A類型・B類型・C類型)に「経営資源集約化設備(D類型)」が追加された上で、その適用期限が2年間延長されました。

(1) 中小企業者等の範囲

中小企業者の判定における大規模法人から一定の独立行政法人中小企業基盤整備機構を除外する特例が廃止されました。

(2) 特定経営力向上設備等の範囲

特定経営力向上設備等の対象に、計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するために必要不可欠な設備が加えられました。

(3) 適用期間

2021(令和3)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までの間に取得等する特定経営力向上設備等について適用されます。

2.改正後の中小企業経営強化税制

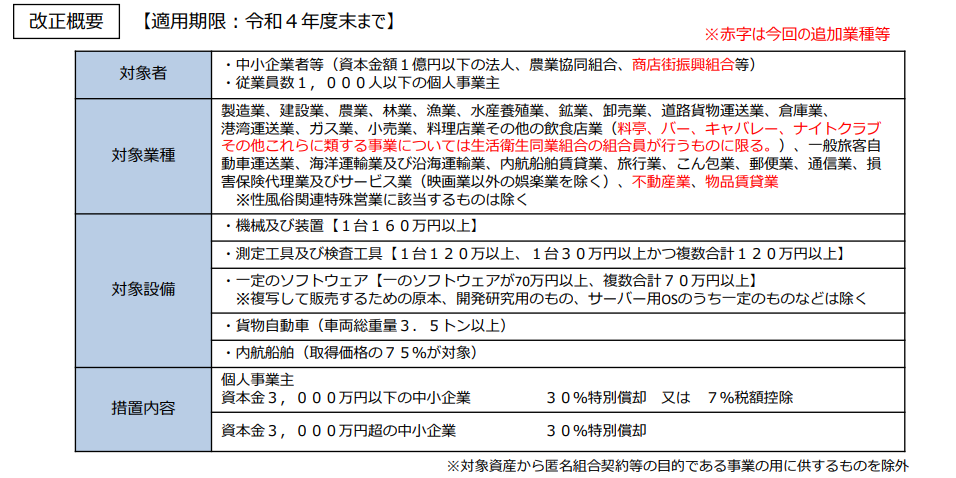

中小企業者等※1 で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者等に該当するもの※2 が、2021(令和3)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までの間に新品の特定経営力向上設備等※3 の取得又は制作をして、その者の営む指定事業※4 の用に供した場合には、即時償却又はその取得価額の7%(一定の中小企業者等※5 の場合は10%)相当額の税額控除ができます。※6 とし、限度を超える部分の金額については1年間の繰越しが認められています。※4 以外の法人については、税額控除はできません。

※1 中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち、以下のイ~ハに該当するものをいいます。租税特別措置法上の『中小企業者』の定義とその判定時期 」をご参照ください。ただし、本制度においては、中小企業者の判定における大規模法人から一定の独立行政法人中小企業基盤整備機構が除外する特例が廃止されています 措置法の農業協同組合等は経営強化法の中小企業者等に該当するものとしないものがありますので、それぞれの根拠法令の確認が必要です。

租税特別措置法の中小企業者等の範囲(青色申告書を提出するもの)

左のうち、中小企業等経営強化法の中小企業者等にも該当して同法の認定を受けることができる法人

中小企業者

○

農業協同組合等

△(組合ごとに要確認)

商店街振興組合

○

※3 特定経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法に規定する次の設備をいいます。

設備の種類

用途又は細目

最低価額(1台1基又は一の取得価額)

販売開始時期

機械装置

全て

160万円以上

10年以内

工具

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

全て

30万円以上

6年以内

建物附属設備

全て

60万円以上

14年以内

ソフトウェア

設備の稼働状況等に係る情

70万円以上

5年以内

(注) 以下の㋑~㋥は、B類型、C類型についても同様です。

設備の種類

用途又は細目

最低価額(1台1基又は一の取得価額)

機械装置

全て

160万円以上

工具

全て

30万円以上

器具備品

全て

30万円以上

建物附属設備

全て

60万円以上

ソフトウェア

全て

70万円以上

ハ.デジタル化設備(C類型)

設備の種類

用途又は細目

最低価額(1台1基又は一の取得価額)

機械装置

全て

160万円以上

工具

全て

30万円以上

器具備品

全て

30万円以上

建物附属設備

全て

60万円以上

ソフトウェア

全て

70万円以上

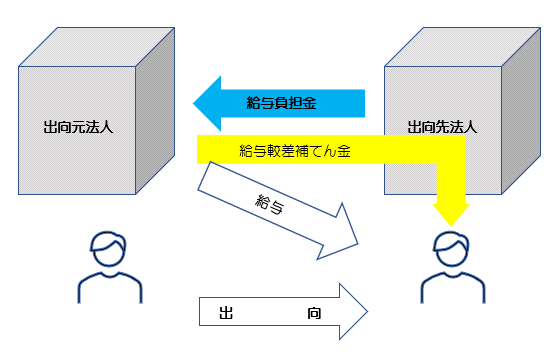

ニ.経営資源集約化設備(D類型) 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備