会社とその役員との間で、建物の賃貸借取引を行う場合があります。例えば、役員所有の建物に、会社が内装工事を行って本店や営業所として賃借する場合などです。

この賃貸借契約が終了するにあたり、会社が入居時に行った内装工事(内部造作)を撤去せずにそのままの状態で退去する場合があります。

この場合の会社側の会計処理として、内装工事の簿価(未償却残高)を固定資産除却損として費用計上することが考えられますが、税務上は気をつけなければならないことがあります。

以下では、会社が原状回復(内部造作の撤去)をせずに賃貸物件を退去する場合の、会社と役員双方の課税関係について確認します。

1.概要

不動産販売業を営むA社は、社長のB氏が法人成りしてできた会社です。法人成りの際に、B氏の自宅を増築(B氏が費用負担)し、そこに内装工事(A社が費用負担)を行って本店兼営業所として使用していましたが、この度、B氏個人が新たに建築した建物をA社の新社屋(本店兼営業所)として使用することになり、登記も済ませました。

A社では法人成りの際の内装工事代350万円を建物勘定で資産計上しており、当期首の簿価(未償却残高)は260万円となっています。

本店移転に伴って、旧本店(B氏自宅の増築部分)は廃止し営業所(支店)としても使用しません。宅建業法では営業所に専任の宅建資格者(宅地建物取引士)を設置しなければなりませんが、A社には宅建資格者がB氏1名しかいませんので、旧本店を営業所(支店)として使用することはできません(B氏は新社屋の専任資格者になります)。

したがって、旧本店を今後事業の用に供することはありませんが、内装はそのままにしています。内装工事の内容は、床を土足仕様にしたり、営業所の入口としてガラス扉を設けたりしたことが主なものです。

なお、旧本店を事業の用に供することはありませんが、そのままの内装の状態でB氏の自宅として使う可能性はあります(例えば、子供の勉強部屋など)。

また、これまでA社からB氏に旧本店の家賃を支払っていましたが、新社屋への移転に伴って旧本店との賃貸借契約を解除し、新社屋の家賃をA社からB氏に支払う賃貸借契約を新たに結びました。

どちらの契約もA社に原状回復義務があり、B氏に造作等の買取義務はありませんが、旧本店との賃貸借契約を解除するにあたって、A社においては内装の撤去工事の費用を節約できること及び撤去工事をしても廃材の売却収入が見込めないこと、B氏においては現状でも自宅として使用可能であることから、内装はそのままにしています。

2.旧本店の内部造作の処理と課税関係

このような状況の下で、A社で資産計上されている建物:内装工事(期首簿価260万円)の処理方法と、それぞれの場合におけるA社とB氏の課税関係は、次のように考えられます。

(1) A社からB氏へ無償譲渡(賃貸借契約解除時に除却)

この場合のA社の会計上の仕訳は、次のようになります。

| 借方科目 |

借方金額 |

貸方科目 |

貸方金額 |

| 減価償却費 |

17万円 |

建物 |

260万円 |

| 固定資産除却損 |

243万円 |

|

|

これに対して、税務上の仕訳は次のようになります。

| 借方科目 |

借方金額 |

貸方科目 |

貸方金額 |

| 減価償却費 |

17万円 |

建物 |

260万円 |

| 建物譲渡原価 |

243万円 |

|

|

| 寄附金 |

243万円 |

建物譲渡収益 |

243万円 |

減価償却費17万円は、期首から賃貸借契約解除時までの月割額です。A社が内部造作を放棄してそのままの状態で退去するということは、A社からB氏へ内部造作の無償譲渡が行われたということです。このとき、A社では建物の簿価243万円を固定資産除却損として会計処理しています。

ところが、税務上は、有償譲渡だけではなく無償譲渡に係る収益も益金の額に算入することになります(法人税法第22条第2項)。 つまり、資産の無償譲渡が行われた場合には、原則としてその資産の時価で譲渡されたものとみなされます。

また、その資産の時価と譲渡対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれるものとされます(法人税法第37条第8項)。

したがって、会計上は固定資産除却損を計上していたとしても、税務上は寄附金とみなされ、寄附金とみなされた金額のうち損金不算入部分の金額は課税されます。

ただし、固定資産除却損は、第三者間の取引であれば造作を放棄する合理的な理由(撤去費用を負担せずにすむ)がある場合(※)は、その無償譲渡は贈与等には該当せず寄附金課税されないと解されています(税務通信3434号)。

※ 第三者間取引でも、造作を取り壊すより放棄した方がコストが低いような場合(撤去費用が廃材売却収入より多くかかる場合)は合理的な理由と認められますが、そうでない場合(撤去費用を上回る廃材売却収入がある場合)は寄附金課税されると考えられます。

A社の無償譲渡が第三者との取引であれば、固定資産除却損は税務上も損金算入されると考えられますので、課税上の特段の問題は生じません。

しかし、今回のA社の無償譲渡は役員B氏との取引であるため、税務上は次のように考える必要があります。

| 借方科目 |

借方金額 |

貸方科目 |

貸方金額 |

| 減価償却費 |

17万円 |

建物 |

260万円 |

| 建物譲渡原価 |

243万円 |

|

|

| 役員給与 |

243万円 |

建物譲渡収益 |

243万円 |

会計上は固定資産除却損を計上していたとしても、税務上は損金不算入の役員給与とみなされます。

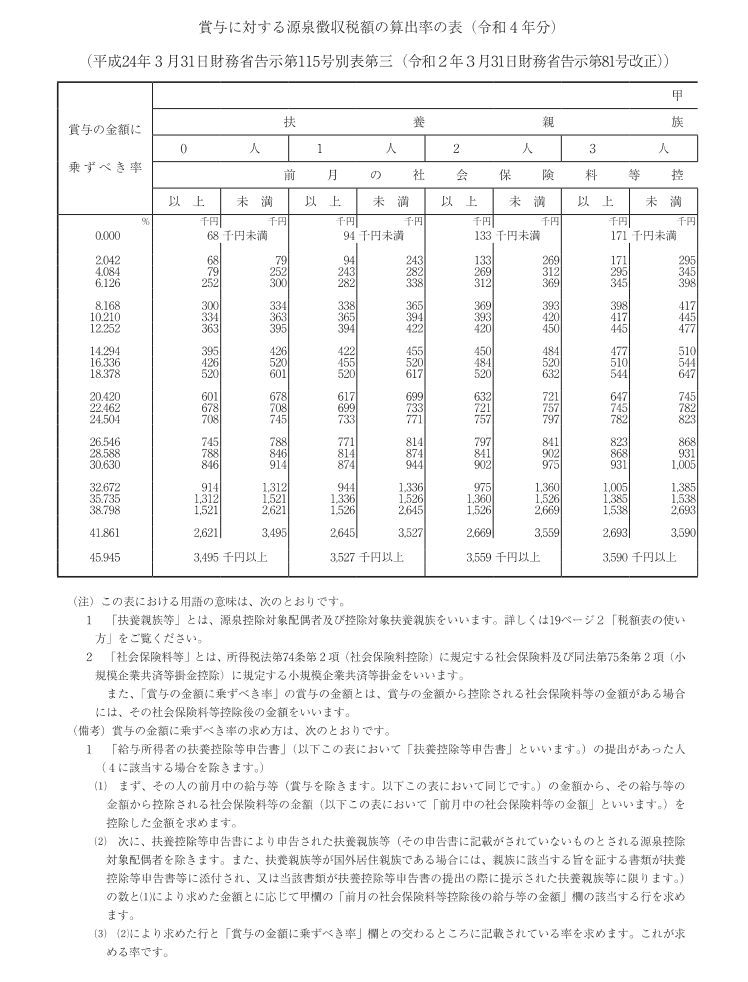

したがって、A社については、固定資産除却損243万円が損金不算入とされ法人税等が課税されます。また、役員給与243万円に対して、所得税の源泉徴収が必要になります。

一方、B氏については、受贈益課税されます。すなわち、契約上は原状回復義務がA社にあるにもかかわらずそれを免除したということは、B氏にとって価値ある資産を譲り受けたものとして捉えられますので、役員給与として受贈益課税されると考えられます。

したがって、B氏については、役員給与243万円に対して所得税の負担が生じます。

(2) A社からB氏へ有償譲渡(賃貸借契約解除時に売却)

この場合のA社の会計処理は、次のようになります。

| 借方科目 |

借方金額 |

貸方科目 |

貸方金額 |

| 減価償却費 |

17万円 |

建物 |

260万円 |

| 現金預金 |

243万円 |

|

|

時価の算定が困難であることから、売却時点の簿価243万円を時価としています(※)。

この場合、A社においては税務上も売却損益は生じないため、特段の課税関係は生じないと考えられます。

ただし、A社が消費税の課税事業者である場合は、243万円の課税売上が発生します(上記(1)の場合も同じ)。

※ 時価には再調達価額や売却可能価額などがありますが、時価を見積もるのが困難な場合は基本的には簿価を時価とするのが一般的です。

一方、B氏においても、特段の課税関係は生じません。

(3) まとめ

A社としては、固定資産除却損を計上して法人税等の節税を考えたいところですが、会社と役員間の取引においては、固定資産除却損の計上(無償譲渡)を行う場合も結局は時価で譲渡したものとみなされ、A社とB氏に税負担が生じます。

安易な除却損の計上には、気をつけなければなりません。