災害の被災者には、消費税の届出等に関して、①やむを得ない事情がある場合の届出特例(宥恕規定)、②特定非常災害の特例、③簡易課税制度に係る災害特例、が措置されています。

これらのうち、①と②は、課税事業者選択(又は選択不適用)と簡易課税制度選択(又は選択不適用)の両方について適用がありますが、③は簡易課税制度だけに適用されます。

今回は、簡易課税制度だけに認められる③の「簡易課税制度に係る災害特例」について確認し、①の「やむを得ない事情がある場合の届出特例(宥恕規定)」にも言及します。。

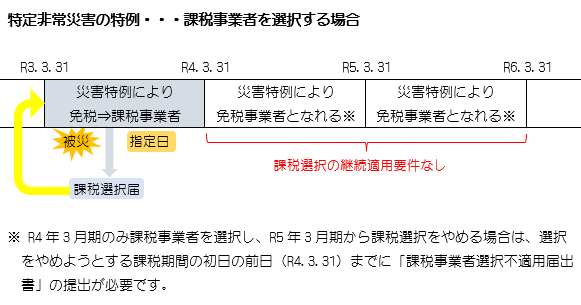

※ 特定非常災害の特例については、本ブログ記事「特定非常災害に係る消費税の届出等に関する特例」をご参照ください。

1.簡易課税制度に係る災害特例

(1) 制度趣旨

簡易課税制度については、災害その他のやむを得ない理由があるときは、特定非常災害の指定を受けない場合であっても、所轄税務署長の承認により、その選択を変更することができる特例が設けられています。

例えば、災害その他やむを得ない理由により、著しく事務処理能力が低下したために原則課税から簡易課税に変更したり、臨時多額の設備投資が必要になったために簡易課税から原則課税に変更するなど、その課税期間開始前に想定されていなかった事実が生じた場合に、その必要に応じて簡易課税制度の適用の変更を認めようとするものです。

(2) やむを得ない理由とは?

やむを得ない理由とは、おおむね以下ののような災害の発生等をいいます(消基通13-1-7)。

これは、災害等があった場合に申告、納付、届出等の期限の延長を認める国税通則法11条に規定する災害その他の事実と同様です。

① 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害

② 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、その他の人為による異常な災害

③ ①又は②に掲げる災害に準ずる自己の責めに帰さないやむを得ない事実

(3) 承認申請の期限

この特例は、被災した事業者が所轄税務署長に対してこの特例の承認を受ける旨の申請書を提出し、その承認を受けた場合に適用があります。

申請書の提出期限は、原則として災害等のやんだ日から2月以内です。ただし、災害等のやんだ日が、災害等の生じた課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、災害等の生じた課税期間に係る申告書の提出期限(国税通則法11条の規定により申告書の提出期限が延長された場合はその延長された申告書の提出期限)となります。

(4) 承認又は却下の処分とみなし承認

申請の承認又は却下の処分は書面により通知するものとされていますが、災害等の生じた課税期間の確定申告期限までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなされます。

ただし、災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りではありません。

(5) 継続適用の解除

この特例により簡易課税制度選択届出書を提出する場合は、次の取扱いは適用されません。

① 課税事業者を選択した事業者が、調整対象固定資産の仕入れ等をして一般課税により申告した場合に、3年間継続して課税事業者となり一般課税による申告が義務付けられる取扱い

② 新設法人又は特定新規設立法人が、調整対象固定資産の仕入れ等をして一般課税により申告した場合に、3年間継続して課税事業者となり一般課税による申告が義務付けられる取扱い

③ 高額特定資産の仕入れ等をして一般課税により申告した事業者が、3年間継続して課税事業者となり一般課税による申告が義務付けられる取扱い

また、この特例により簡易課税制度選択不適用届出書を提出する場合は、簡易課税制度の2年間の継続適用の取扱いは適用されません。

(6) 不適用の特例申請ができる場合

この特例は、一つの災害等につき一度だけ適用することとされています。

また、災害等があった課税期間の翌課税期間以後に災害等がやんだ場合は、2年間の継続適用の規定により簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができない課税期間においてはこの特例を適用し、その後の課税期間においては次の「やむを得ない事情がある場合の届出特例(宥恕規定)」によるものとされています。

したがって、災害その他やむを得ない理由が生じた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち、この特例により不適用の特例申請ができる課税期間は次の課税期間です。

次に掲げる要件のすべてに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間

① 災害等の生じた日から災害等のやんだ日までの間に開始した課税期間であること

② 不適用の承認を受けた災害等の生じた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間でないこと

③ 簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した課税期間であること

2.やむを得ない事情がある場合の届出特例(宥恕規定)

簡易課税制度を選択しよう(又はやめよう)とする事業者が、やむを得ない事情により、簡易課税制度選択届出書(又は簡易課税制度選択不適用届出書)を期限までに提出できなかった場合には、そのやむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に、簡易課税制度選択届出書(又は簡易課税制度選択不適用届出書)と特例承認申請書を所轄税務署長に提出し、その承認を受けたとき(みなし承認はありません)は、承認を受けた課税期間から簡易課税制度を適用する(又はやめる)ことができます。

やむを得ない事情とは、以下に掲げるように災害の発生等をいい、制度の不知や提出失念等は「やむを得ない事情」に該当しません。

(1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災または火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合

(2) (1)の災害に準ずるような状況または、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合

(3) その課税期間の末日前おおむね1か月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となった場合

(4) (1)から(3)までに準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合